前の10件 | -

イングラム3号機-28:額アンテナ周りのギミック設計 [彩工家 イングラム3号機]

しばらくご無沙汰ですけれども、WFディーラー「彩工家」さん1/8イングラム3号機ヘッドのギミック開発。

ひとりガンダム祭りもいい加減一段落したんじゃねーのかと思われるかとは思いますが…。ずっとちょこちょこやってはいるんですよ…。進捗が芳しくないんだ。

まさかのとんだ見当違いで耳ブロックをまるごと約3.5mmも引っ込めるハメになったのは前述の通りですが、まったくテンションの上がらない設計変更作業はまぁどうにかなった、はずです。

そこで一式プリントして組み上げてテストしてもいいんですが、ていうかホントはするべきなのかも知れませんけれども、どうせならもう1ステップ進めたところで…と考えているわけです。

で、その1ステップが遠いっていうね。

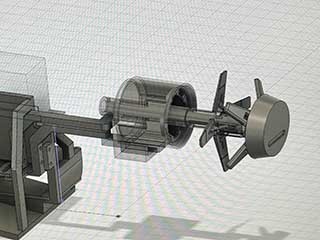

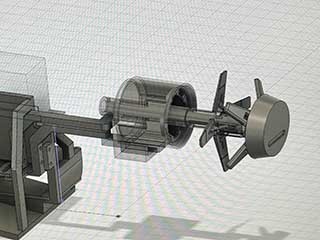

微調整はおいといて、左耳のギミックは出来た。てことで、額センサー部の詰めをやってるんですけど、これがまた。

A)額ユニット本体

B)アンテナ小

C)アンテナ大

D)額後部のカバー

という4つ、動かさないといけない部分があるわけですけれども。

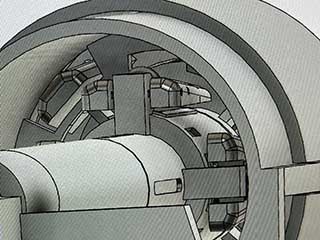

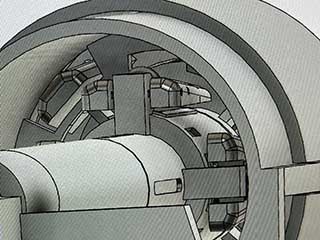

Aと一緒にBとCが当然動き、続いてBとCとDが一緒に動くっていうのが厄介。

設定を見ますとDはAが前に突き出すのと「同時に」引き込むってコメントがあるんですが、設定画自体がそう描かれてないっていう出渕マジックで、本編では設定画通りDはB・Cの展開と同時に引き込まれてます。

コメント通りAとDが同時に動くならいろいろシンプルだったんですが、ここは本編準拠にしたい。となるとまぁいろいろフクザツにならざるを得ません。

ある程度設計が形になってから…と思いつつ、やっぱりテンション上がらないんで一旦プリントしてみたりしますが、詰め切れてないので設計ミスのオンパレード。

「造形」的なところは出来てるんですがね。

どうこれを動かしたもんか、ってところがなかなか。

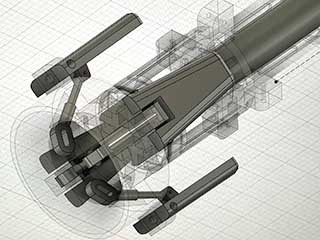

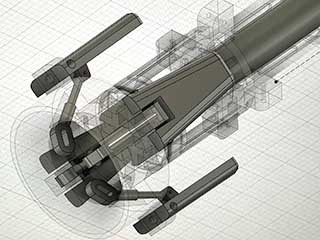

センサーブレードの駆動、設定だと大きい方にはシリンダー状の駆動機構っぽいものが描かれていますが、小さい方はそれが確認出来ません。アングル的に描いてないだけ、とも言えるんですが、見えるアングルの設定がないのでシュレディンガー状態で悩ましい。

やっぱり設定に描いてないパーツをでっち上げるのは気が向かないので、極力見えないようになんとかしたかったんですが、サイズ上どう考えても無理があるので小さい方のアンテナにも駆動アーム的なものを造形することにしました。

これね、画面上ではちゃんとしてるけど、実寸考えたら絶対すぐ折れるやつ。

金属線でやるのが正解なんだとは分かってるんですケド、そうなると厳密なサイズ調整がムズカシイのでどっちにしろ上手くいかないヤツ…。

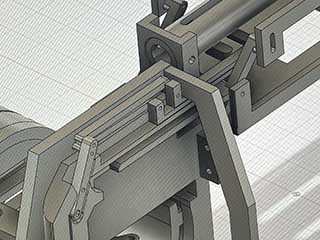

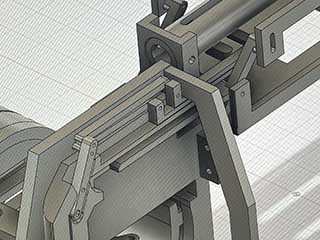

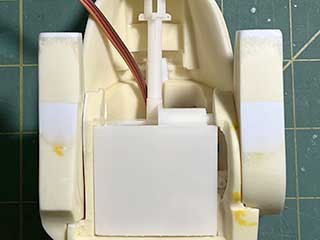

んでまぁあれこれやりまして、センサーブレードを展開させるためのアーム関係も設計。

こういうパーツが必要だな、は分かってても面倒くさくてなかなか進まずでしたが、どうにかこうにかやってやりました。

必要以上にパーツ点数が増えてる気がしますし、必然的に各部の遊びも多くなるのでマトモに動く気がしません。でも取り敢えずやってみるしかないのでやってみます。

(んでこの画像、重大な設計ミスがあるんですけどね…)

そしてどう考えてもこのへんはクリアランスが無理なので、どこかしらでは見た目を妥協せざるを得ない気がしてますけれども、出渕ぃぃぃぃぃ!(笑)

これで一通りのパーツは設計出来た気がしますので、次は今度こそ改めて一式プリントして具合を見てみたいところです。

ではまた次回。

ひとりガンダム祭りもいい加減一段落したんじゃねーのかと思われるかとは思いますが…。ずっとちょこちょこやってはいるんですよ…。進捗が芳しくないんだ。

まさかのとんだ見当違いで耳ブロックをまるごと約3.5mmも引っ込めるハメになったのは前述の通りですが、まったくテンションの上がらない設計変更作業はまぁどうにかなった、はずです。

そこで一式プリントして組み上げてテストしてもいいんですが、ていうかホントはするべきなのかも知れませんけれども、どうせならもう1ステップ進めたところで…と考えているわけです。

で、その1ステップが遠いっていうね。

微調整はおいといて、左耳のギミックは出来た。てことで、額センサー部の詰めをやってるんですけど、これがまた。

A)額ユニット本体

B)アンテナ小

C)アンテナ大

D)額後部のカバー

という4つ、動かさないといけない部分があるわけですけれども。

Aと一緒にBとCが当然動き、続いてBとCとDが一緒に動くっていうのが厄介。

設定を見ますとDはAが前に突き出すのと「同時に」引き込むってコメントがあるんですが、設定画自体がそう描かれてないっていう出渕マジックで、本編では設定画通りDはB・Cの展開と同時に引き込まれてます。

コメント通りAとDが同時に動くならいろいろシンプルだったんですが、ここは本編準拠にしたい。となるとまぁいろいろフクザツにならざるを得ません。

ある程度設計が形になってから…と思いつつ、やっぱりテンション上がらないんで一旦プリントしてみたりしますが、詰め切れてないので設計ミスのオンパレード。

「造形」的なところは出来てるんですがね。

どうこれを動かしたもんか、ってところがなかなか。

センサーブレードの駆動、設定だと大きい方にはシリンダー状の駆動機構っぽいものが描かれていますが、小さい方はそれが確認出来ません。アングル的に描いてないだけ、とも言えるんですが、見えるアングルの設定がないのでシュレディンガー状態で悩ましい。

やっぱり設定に描いてないパーツをでっち上げるのは気が向かないので、極力見えないようになんとかしたかったんですが、サイズ上どう考えても無理があるので小さい方のアンテナにも駆動アーム的なものを造形することにしました。

これね、画面上ではちゃんとしてるけど、実寸考えたら絶対すぐ折れるやつ。

金属線でやるのが正解なんだとは分かってるんですケド、そうなると厳密なサイズ調整がムズカシイのでどっちにしろ上手くいかないヤツ…。

んでまぁあれこれやりまして、センサーブレードを展開させるためのアーム関係も設計。

こういうパーツが必要だな、は分かってても面倒くさくてなかなか進まずでしたが、どうにかこうにかやってやりました。

必要以上にパーツ点数が増えてる気がしますし、必然的に各部の遊びも多くなるのでマトモに動く気がしません。でも取り敢えずやってみるしかないのでやってみます。

(んでこの画像、重大な設計ミスがあるんですけどね…)

そしてどう考えてもこのへんはクリアランスが無理なので、どこかしらでは見た目を妥協せざるを得ない気がしてますけれども、出渕ぃぃぃぃぃ!(笑)

これで一通りのパーツは設計出来た気がしますので、次は今度こそ改めて一式プリントして具合を見てみたいところです。

ではまた次回。

最後のGUNDAM FACTORY YOKOHAMA [雑記]

またガンダムの話ですみませんね。イングラムが進んでなくて…。

いよいよこの3月末で今度こそ展示終了となる「動くガンダム」、GUNDAM FACTORY YOKOHAMA。

年明けに2回目観て、まぁ満足はしてたものの、ホントに最後となるとやっぱもう一回…ということで、駆け込みで見納めしました。

週末は絶対混むんで平日に有給消化。

なんですけど、相変わらず海外勢が大半ということで曜日関係なく入場も長蛇の列で…。

とはいえ会場内はほどほどの盛況、というレベルで、どうしようもないほど混むまでではなかったですが、ショップは噂通りほぼもぬけの空だったりと終わりを感じさせます。

バージョン違いで数回分の演出を観て、なんだかんだまた2時間半ぐらいは滞在。

今回は初めて一眼レフを持って行きましたので、スマホでは撮れないアップの写真なんかもしこたまとりましたが、カメラ下手すぎて結局iPhoneで撮った方が映えるっていう悲しみ…。

でまぁ、ネットに溢れてるのと同じような画像をまた上げても仕方ないので少し違う視点からも撮りたいなと。

もう横浜に住んで早XX年になりますが、初めて「港の見える丘公園」とやらまで足を伸ばしてみました。周りはカップルだらけです…。あーなんかドラマとかで見たことあるわー、って感じ。

そんな中、展望台から眺めるガンダム。

ここからの写真もとっくに先人達が撮ってらっしゃいますが、自分も押さえておきたいなと。

山を降り、再度地平からの遠景ガンダム。

もう1枚。

そんなにいい写真ではないですが、「横浜にガンダムが居た」記録として悪くないのが撮れたなと気に入ってます。さすがにスマホでは無理なレベルの望遠で撮ってるので、一眼抱えて出かけた甲斐がありました。

てことで一通りあらためて満喫しました。

大阪万博に移設される説、移設されても同じように動かすのは無理説、などありますがどうなるんでしょうね。せっかくなんで生かせる道があるといいですね。

で、こんな感じでアニメ版の実物大イングラムも見たいなー、とは毎度思う…。

ではまた次回。

いよいよこの3月末で今度こそ展示終了となる「動くガンダム」、GUNDAM FACTORY YOKOHAMA。

年明けに2回目観て、まぁ満足はしてたものの、ホントに最後となるとやっぱもう一回…ということで、駆け込みで見納めしました。

週末は絶対混むんで平日に有給消化。

なんですけど、相変わらず海外勢が大半ということで曜日関係なく入場も長蛇の列で…。

とはいえ会場内はほどほどの盛況、というレベルで、どうしようもないほど混むまでではなかったですが、ショップは噂通りほぼもぬけの空だったりと終わりを感じさせます。

バージョン違いで数回分の演出を観て、なんだかんだまた2時間半ぐらいは滞在。

今回は初めて一眼レフを持って行きましたので、スマホでは撮れないアップの写真なんかもしこたまとりましたが、カメラ下手すぎて結局iPhoneで撮った方が映えるっていう悲しみ…。

でまぁ、ネットに溢れてるのと同じような画像をまた上げても仕方ないので少し違う視点からも撮りたいなと。

もう横浜に住んで早XX年になりますが、初めて「港の見える丘公園」とやらまで足を伸ばしてみました。周りはカップルだらけです…。あーなんかドラマとかで見たことあるわー、って感じ。

そんな中、展望台から眺めるガンダム。

ここからの写真もとっくに先人達が撮ってらっしゃいますが、自分も押さえておきたいなと。

山を降り、再度地平からの遠景ガンダム。

もう1枚。

そんなにいい写真ではないですが、「横浜にガンダムが居た」記録として悪くないのが撮れたなと気に入ってます。さすがにスマホでは無理なレベルの望遠で撮ってるので、一眼抱えて出かけた甲斐がありました。

てことで一通りあらためて満喫しました。

大阪万博に移設される説、移設されても同じように動かすのは無理説、などありますがどうなるんでしょうね。せっかくなんで生かせる道があるといいですね。

で、こんな感じでアニメ版の実物大イングラムも見たいなー、とは毎度思う…。

ではまた次回。

PATLABOR EZYのなんか見た話 [雑記]

日曜、AnimeJapanに行きましてね。

ガンダムベースついでとかはさておき。

SNSで、パトEZYの映像が某ブースで流れてる、という情報をキャッチしまして。

公式なんのアナウンスもなかったけどどうなってんの。いいかげんジェンコ仕事しろ。

で。見れました。

これは例の、年会費が超高い有料ファンサイトとか一部物販イベントで公開されてたという「パイロット版」と同じもの…なんですかね?

不真面目なファンなのであらゆる機会で見ないままでしたけれども。

撮影禁止とは書いてなかったので撮ってきました。

見落としててホントはダメだったら消すんで教えてください。

感想としては、「悪くないんじゃない?(何様」って感じです。

REBOOTっぽいフィルム感でクオリティもそれなりで、この雰囲気なら楽しく観られそうです。

(どこで見れるか知らんけど。Netflixかな…)

AV-98 PLUSとやらの細かいアレコレは引っかかってるけど、動けばまぁ。

あと、REBOOT版同様、設定に矛盾がありすぎるレイバーキャリアは3DCG化に伴ってそこかしこに辻褄合わせの苦労が見て取れるなぁとか。

で、相変わらずこういう映像があるならさっさとネットに流して話題にするべきでしょなにやってんの、と思いますが。出し惜しみしてる意味が分からない。

(あれか?PVも含めたあらゆる「配信」が本編の独占許諾条件に抵触するとかそういうことですかね…もしかしたら。いや、だとしても宣伝は別じゃね?)

内容とか出来とかではなく「公式」への不満だけが募るのであんまり考えないようにしてますが久々にいつものごとくなんだかなーと思った次第。

でも映像は悪くなかった(何様)ので、ゆるく楽しみにしてようかなと思います。

ではまた次回。

ガンダムベースついでとかはさておき。

SNSで、パトEZYの映像が某ブースで流れてる、という情報をキャッチしまして。

公式なんのアナウンスもなかったけどどうなってんの。いいかげんジェンコ仕事しろ。

で。見れました。

これは例の、年会費が超高い有料ファンサイトとか一部物販イベントで公開されてたという「パイロット版」と同じもの…なんですかね?

不真面目なファンなのであらゆる機会で見ないままでしたけれども。

撮影禁止とは書いてなかったので撮ってきました。

見落としててホントはダメだったら消すんで教えてください。

感想としては、「悪くないんじゃない?(何様」って感じです。

REBOOTっぽいフィルム感でクオリティもそれなりで、この雰囲気なら楽しく観られそうです。

(どこで見れるか知らんけど。Netflixかな…)

AV-98 PLUSとやらの細かいアレコレは引っかかってるけど、動けばまぁ。

あと、REBOOT版同様、設定に矛盾がありすぎるレイバーキャリアは3DCG化に伴ってそこかしこに辻褄合わせの苦労が見て取れるなぁとか。

で、相変わらずこういう映像があるならさっさとネットに流して話題にするべきでしょなにやってんの、と思いますが。出し惜しみしてる意味が分からない。

(あれか?PVも含めたあらゆる「配信」が本編の独占許諾条件に抵触するとかそういうことですかね…もしかしたら。いや、だとしても宣伝は別じゃね?)

内容とか出来とかではなく「公式」への不満だけが募るのであんまり考えないようにしてますが久々にいつものごとくなんだかなーと思った次第。

でも映像は悪くなかった(何様)ので、ゆるく楽しみにしてようかなと思います。

ではまた次回。

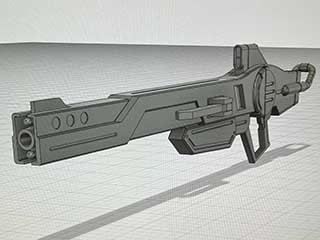

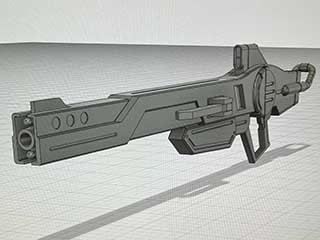

続・ガンダムSEED FREEDOMのレールガンを自作した話 [雑記]

色々やってはいるんですが、進展がありませんので更新が滞り気味。

さて、前回とりあげました、ガンダムSEED FREEDOM劇中に登場する新武装の件の続きです。

その後、ちょっと手直しをした段階で量産してみたりしておりました。

これでミレニアムに大量搬入されるシーンが再現できるぞウヒヒ…ってなもんです。

初回トライでは潰れてしまっていた銃口まわりも、別パーツ化とサイズの微調整でこの通りより精密になりました。

(左:Before/右:After)

忘れてた側面のダボも造形したので、腰にマウントできるように!

そのほか、塗装時の塗り分けに配慮してスコープ部なんかも別パーツ化し、かなり良い出来になりました。

…というところで満足して放置していたんですけれども。

昨日、件のHGゲルググメナースが発売になったところ、SNSで「レールガンでかくね?」問題が話題に。どうやら、そもそもゲルググの設定身長がガンダムよりひとまわりでかいらしく、それに合わせたと思われるレールガンも、ガンダム系のプラモに持たせるとサイズ感が劇中のイメージとはまったく合わないようです。

いやー、自作してた我、大正解では!?と思いつつ、そんなに違うとなれば気になります。

ただ、予感はしていまして。

自作を試みた後に某所で見た展示。

なんか、この時点ででかいような気はしたんですよ…。

さすがにその場でサイズを測る訳にはいかないので、さりげなく自分の手を写し込んで大きさを把握しようとしたのが上の図(笑)。結果全然分かんないので失敗です。

そして今日。

各所で瞬殺っていうから再販で買えたらいいかなぐらいに思ってたゲルググを某所で入手することができました。

当然ながら、早速比べてみるわけで。

いやはやこれは…(笑)。

笑うしかないサイズ差ですね。

キット付属のほうは明らかにでかいし、逆に自作版はさすがに小さすぎたみたい。

ひとまわり大きく作り直したいですね。いつやるか知らんけど…。

あと個人的に、サイズ以上に気になってるのがこちらです。

側面のダクト状のモールドの位置が左右対称じゃないこと。

これは、腰部マウントのジョイント位置を優先してあえてズラしてるのか、そもそものデザインとして意図的に非対称になっていたものなのか、はたまた、どこぞの御大のように(笑)単なるミスで設定の辻褄があってないだけなのか。

自作版はわざと左右対称にしてるんですけど、さらに長くするとなると腰にマウントした時の見え方もジョイントの位置でだいぶ変わりそうなのでちゃんと考えてやりたいところですね。

おまけ。

お台場ユニコーン、変形するとこは(多分)初めて見た気がしますが忘れてるだけな気もしつつ、昼間の動作ってマジであっという間なのね(笑)。

開いた!閉じた!もう終わり…?て感じでした。

ちょっとP2っぽいような、それでいて劇パト1っぽくもあるシーンも。

いい加減、積みガンプラの増え方が尋常ではないペースで困っております。

お手つきを極力我慢してイングラムヘッドを前に進める所存ですが…、行き詰まりがちなので芳しくなく。もうちょっとぐらいはガンプラ弄ってもいいかな…?

ではまた次回。

さて、前回とりあげました、ガンダムSEED FREEDOM劇中に登場する新武装の件の続きです。

その後、ちょっと手直しをした段階で量産してみたりしておりました。

これでミレニアムに大量搬入されるシーンが再現できるぞウヒヒ…ってなもんです。

初回トライでは潰れてしまっていた銃口まわりも、別パーツ化とサイズの微調整でこの通りより精密になりました。

(左:Before/右:After)

忘れてた側面のダボも造形したので、腰にマウントできるように!

そのほか、塗装時の塗り分けに配慮してスコープ部なんかも別パーツ化し、かなり良い出来になりました。

…というところで満足して放置していたんですけれども。

昨日、件のHGゲルググメナースが発売になったところ、SNSで「レールガンでかくね?」問題が話題に。どうやら、そもそもゲルググの設定身長がガンダムよりひとまわりでかいらしく、それに合わせたと思われるレールガンも、ガンダム系のプラモに持たせるとサイズ感が劇中のイメージとはまったく合わないようです。

いやー、自作してた我、大正解では!?と思いつつ、そんなに違うとなれば気になります。

ただ、予感はしていまして。

自作を試みた後に某所で見た展示。

なんか、この時点ででかいような気はしたんですよ…。

さすがにその場でサイズを測る訳にはいかないので、さりげなく自分の手を写し込んで大きさを把握しようとしたのが上の図(笑)。結果全然分かんないので失敗です。

そして今日。

各所で瞬殺っていうから再販で買えたらいいかなぐらいに思ってたゲルググを某所で入手することができました。

当然ながら、早速比べてみるわけで。

いやはやこれは…(笑)。

笑うしかないサイズ差ですね。

キット付属のほうは明らかにでかいし、逆に自作版はさすがに小さすぎたみたい。

ひとまわり大きく作り直したいですね。いつやるか知らんけど…。

あと個人的に、サイズ以上に気になってるのがこちらです。

側面のダクト状のモールドの位置が左右対称じゃないこと。

これは、腰部マウントのジョイント位置を優先してあえてズラしてるのか、そもそものデザインとして意図的に非対称になっていたものなのか、はたまた、どこぞの御大のように(笑)単なるミスで設定の辻褄があってないだけなのか。

自作版はわざと左右対称にしてるんですけど、さらに長くするとなると腰にマウントした時の見え方もジョイントの位置でだいぶ変わりそうなのでちゃんと考えてやりたいところですね。

おまけ。

お台場ユニコーン、変形するとこは(多分)初めて見た気がしますが忘れてるだけな気もしつつ、昼間の動作ってマジであっという間なのね(笑)。

開いた!閉じた!もう終わり…?て感じでした。

ちょっとP2っぽいような、それでいて劇パト1っぽくもあるシーンも。

いい加減、積みガンプラの増え方が尋常ではないペースで困っております。

お手つきを極力我慢してイングラムヘッドを前に進める所存ですが…、行き詰まりがちなので芳しくなく。もうちょっとぐらいはガンプラ弄ってもいいかな…?

ではまた次回。

ガンダムSEED FREEDOMのレールガンを自作した話 [雑記]

大ヒット公開中の「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」ですけれども、模型界隈も新商品に絡んでいろいろと騒がしいです。まぁそれだけ人気があるということですのでよい話、であるはずですが。

とはいえ、なかなか目当てのアイテムが手に入らないというのは悩ましいですね。

ということで、タイトルの通りです。

今回の劇場版に登場した新武装のレールガンを自作すべく、Fusion360でしこしこモデリング。

デスティニーに持たせたいのですよ。

SEED FREEDOMでは新MSが大量に登場する一方で、前作の主役級機体たちがまさかのサプライズ登場で大活躍して大変盛り上がっておりますが、デスティニーはその筆頭です。ガンプラも前回再販時にはそこまで見向きされてなかった感が強かったところ、一気に需要が高まっているようで。

ただ私はちゃんと去年のうちにHGCEもRGも買ってあるので抜かりありません。劇場版で人気出る20年も前からわたしはデスティニー(とシン・アスカ)推しですからね…。

てことで、こないだ買い置きのHGCEをパチ組みしたんですけど、リバイブ版ってガンプラから離れてた時期の商品なので実は初めてで。出来が良いというのは知ってましたが、実際組んでみてクオリティが高すぎて驚きました。よいものです。

話がそれました。

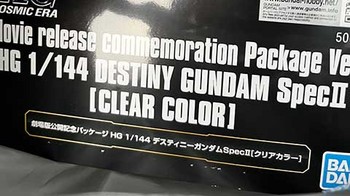

劇中ではデスティニーSPEC2も装備していたレールガン、そんなに複雑な形状でもないのですぐ出来るかと思ったら少々手こずりましたが、早速プリント。

練習も兼ねてお試し的にやってみてるものなので、分割も最低限のまま出力してますけど、結構ちゃんと出てくれました。

若干細部ディティールが埋まってしまってるトコはありつつも悪くない感じでは。

今のところこのレールガン、プラモでは今後発売のHGゲルググメナースにしか付属予定がなく、でもデスティニーにもインパルスにも持たせたいのに…ということで話題になってますね。そもそもガンプラの新商品自体が入手難ですから、レールガン需要でさらに激戦になることは間違いありません。

ならば作るしか…というワケですが、わたしがやってるぐらいなので凄腕モデラー諸兄はとっくに同じ事してます。皆さん手が早い…。

先日某所での、ゲルググのサンプル展示。

比べると微妙に違いますが、個人的にはこのレールガンはちょっと先細りすぎる印象だったので、自作版はもう少しストレートにしてみています。

(これも予約瞬殺で大騒動になった)METAL ROBOT魂デスティニーに付いてくるほうが好みに近いので、そちらに寄せつつアレンジしました。

塗装とかなにもしてませんが、早速デスティニーに持たせてみる。

サイズ的にも、いい雰囲気じゃないですかね。

デスティニーがTV版だけど。その辺はまたおいおい。

ちょっとポーズ。

ノーマルのビームライフルとはシルエットがだいぶ違うので、たかが携行武装が一つ違うだけでもかなり印象が変わる気がします。それだけで劇場版ぽくなってる感じ。いいねいいね。

プラモの改造パーツをデジタル設計+3Dプリントで、っていう作業は過去に何度かやってますけど、今回はさらにワンランク上のことが意外とあっさりできてしまった気がしています。満足です。

(満足しちゃったので、ちゃんと仕上げないまま終わりそうですけど…)

ではまた次回。

とはいえ、なかなか目当てのアイテムが手に入らないというのは悩ましいですね。

ということで、タイトルの通りです。

今回の劇場版に登場した新武装のレールガンを自作すべく、Fusion360でしこしこモデリング。

デスティニーに持たせたいのですよ。

SEED FREEDOMでは新MSが大量に登場する一方で、前作の主役級機体たちがまさかのサプライズ登場で大活躍して大変盛り上がっておりますが、デスティニーはその筆頭です。ガンプラも前回再販時にはそこまで見向きされてなかった感が強かったところ、一気に需要が高まっているようで。

ただ私はちゃんと去年のうちにHGCEもRGも買ってあるので抜かりありません。劇場版で人気出る20年も前からわたしはデスティニー(とシン・アスカ)推しですからね…。

てことで、こないだ買い置きのHGCEをパチ組みしたんですけど、リバイブ版ってガンプラから離れてた時期の商品なので実は初めてで。出来が良いというのは知ってましたが、実際組んでみてクオリティが高すぎて驚きました。よいものです。

話がそれました。

劇中ではデスティニーSPEC2も装備していたレールガン、そんなに複雑な形状でもないのですぐ出来るかと思ったら少々手こずりましたが、早速プリント。

練習も兼ねてお試し的にやってみてるものなので、分割も最低限のまま出力してますけど、結構ちゃんと出てくれました。

若干細部ディティールが埋まってしまってるトコはありつつも悪くない感じでは。

今のところこのレールガン、プラモでは今後発売のHGゲルググメナースにしか付属予定がなく、でもデスティニーにもインパルスにも持たせたいのに…ということで話題になってますね。そもそもガンプラの新商品自体が入手難ですから、レールガン需要でさらに激戦になることは間違いありません。

ならば作るしか…というワケですが、わたしがやってるぐらいなので凄腕モデラー諸兄はとっくに同じ事してます。皆さん手が早い…。

先日某所での、ゲルググのサンプル展示。

比べると微妙に違いますが、個人的にはこのレールガンはちょっと先細りすぎる印象だったので、自作版はもう少しストレートにしてみています。

(これも予約瞬殺で大騒動になった)METAL ROBOT魂デスティニーに付いてくるほうが好みに近いので、そちらに寄せつつアレンジしました。

塗装とかなにもしてませんが、早速デスティニーに持たせてみる。

サイズ的にも、いい雰囲気じゃないですかね。

デスティニーがTV版だけど。その辺はまたおいおい。

ちょっとポーズ。

ノーマルのビームライフルとはシルエットがだいぶ違うので、たかが携行武装が一つ違うだけでもかなり印象が変わる気がします。それだけで劇場版ぽくなってる感じ。いいねいいね。

プラモの改造パーツをデジタル設計+3Dプリントで、っていう作業は過去に何度かやってますけど、今回はさらにワンランク上のことが意外とあっさりできてしまった気がしています。満足です。

(満足しちゃったので、ちゃんと仕上げないまま終わりそうですけど…)

ではまた次回。

イングラム3号機-27:さらに造形修正中 [彩工家 イングラム3号機]

前回気になっていた後頭部のバランス問題。

左側面を少し削りつつ、右の角を中心に少し盛り足しつつ。

こんな誰も気にしないところを弄ってるから終わらないんです。分かってます。

自分が気にするんで。

襟足部分の左側は耳と干渉するので調整。

ここが設定だといまいち分かりにくいんだよね。

さらにもう一度盛って削ってをやり、整形後がこちら。

襟足右端から頬ブロックに繋がるところは、劇中だと普通に「角」なんですが、単純にそうしてしまうと現実には張り出しすぎておかしくなるので、ここはキット解釈を維持。

パーツ分割もそのままにしておく必要があるので、結果これがベストでしょう。

造形的な加工作業もいよいよ大詰めということで、切りっぱなしにしていた頬ブロックの前端にもようやく着手です。

ここがまた、設定のどのアングルを見ても統一感がなく、本編も含めて正解がまったく分からないどころか、トリックアート的になっててそもそも正解が存在しない系のいつものやつ。

各種のマスプロ立体物の解釈はどれも違う気がしており、結局のところキットの元の解釈に近いけどそれともまた違う、みたいな感じに。

正解が見えないまま削ってるんでまったく確証が得られていませんが、シャープにはしたいけど変なエッジが立つと別のデザインに見えてしまうのでほどほどにボカすようにしています。

で、組んでみる。

細かいアンテナ周りが付いてないとイメージが掴みにくいですが…。

あとこれでバイザーが付けばまた見え方が変わるハズ。

だいぶ元よりは面長な感じになりつつ、頬ブロックの張り出しがでかいのでこのぐらいでも大丈夫…か?なんかもう分からん。

そして、頬ブロックが下に向かってコンマ数ミリずつハの字に開いてる気がする…。

けどそれもよく分からん…。

いっかい捨てサフかな。

その前にギミックの修正をちょっとやろうかな。

ではまた次回。

左側面を少し削りつつ、右の角を中心に少し盛り足しつつ。

こんな誰も気にしないところを弄ってるから終わらないんです。分かってます。

自分が気にするんで。

襟足部分の左側は耳と干渉するので調整。

ここが設定だといまいち分かりにくいんだよね。

さらにもう一度盛って削ってをやり、整形後がこちら。

襟足右端から頬ブロックに繋がるところは、劇中だと普通に「角」なんですが、単純にそうしてしまうと現実には張り出しすぎておかしくなるので、ここはキット解釈を維持。

パーツ分割もそのままにしておく必要があるので、結果これがベストでしょう。

造形的な加工作業もいよいよ大詰めということで、切りっぱなしにしていた頬ブロックの前端にもようやく着手です。

ここがまた、設定のどのアングルを見ても統一感がなく、本編も含めて正解がまったく分からないどころか、トリックアート的になっててそもそも正解が存在しない系のいつものやつ。

各種のマスプロ立体物の解釈はどれも違う気がしており、結局のところキットの元の解釈に近いけどそれともまた違う、みたいな感じに。

正解が見えないまま削ってるんでまったく確証が得られていませんが、シャープにはしたいけど変なエッジが立つと別のデザインに見えてしまうのでほどほどにボカすようにしています。

で、組んでみる。

細かいアンテナ周りが付いてないとイメージが掴みにくいですが…。

あとこれでバイザーが付けばまた見え方が変わるハズ。

だいぶ元よりは面長な感じになりつつ、頬ブロックの張り出しがでかいのでこのぐらいでも大丈夫…か?なんかもう分からん。

そして、頬ブロックが下に向かってコンマ数ミリずつハの字に開いてる気がする…。

けどそれもよく分からん…。

いっかい捨てサフかな。

その前にギミックの修正をちょっとやろうかな。

ではまた次回。

イングラム3号機-26:大工事の続き

やいや言いながらも、やってはいます。

左耳は実測で約3.5mm引っ込ませました。

前頭部左側面はめちゃくちゃ削って辻褄を合わせますが、削っても削っても合わず…、ひたすら削ってどうにかこうにか取り敢えずまた組めるところまで。

当然ながら顎パーツも嵌まらなくなってましたので、左右ガッツリ削っています。

この顎の固定がまた悩ましくてですね。なんか考えたい。

しかしビッグスケールのキットとはいえ、幅が3.5mm変わるのは結構でかいです。画像での見た目は大差ないでしょうが、なにより握った時のサイズ感が全然違う。シリーズの他機体とのバランス感が気になったりもしていましたが、完全に一回り小さくなっているのでその辺もかなり補正できている気がします。

そして、またまた今更過ぎる嵌合の調整もしたりなんかして。

造形的にはようやく落とし所が見えてきたので、先送りにしていたココにも手を着けました。

後頭部の「襟足」部分。

角度を変えた右耳パーツに合わせて要修正でしたが、フラットな面を出さないといけないので、プラ板を貼り込んだ方がいいのか、はたまたパテ盛りでどうにかするのが早いのかと悩みつつ、要は「面倒くさいなー」と放置していた部分。

ご覧のとおり結局上面をパテで盛りつつ、下面はガッツリ削ってやりました。やっぱこう、産むが易しじゃないですが、エイヤでガシガシやるのが結局のところ正解なんですよね。

で。

やっぱり後頭部の左側がまだボリューム過多な気がするのでまだ削り足りないかも。

とまぁ大工事引き続きではありますが、やっとなんとなく色んな整合性がとれてきてる気がしますので、もうちょっとだけ弄ったら一旦捨てサフをふいて様子を見たいところです。

ではまた次回。

左耳は実測で約3.5mm引っ込ませました。

前頭部左側面はめちゃくちゃ削って辻褄を合わせますが、削っても削っても合わず…、ひたすら削ってどうにかこうにか取り敢えずまた組めるところまで。

当然ながら顎パーツも嵌まらなくなってましたので、左右ガッツリ削っています。

この顎の固定がまた悩ましくてですね。なんか考えたい。

しかしビッグスケールのキットとはいえ、幅が3.5mm変わるのは結構でかいです。画像での見た目は大差ないでしょうが、なにより握った時のサイズ感が全然違う。シリーズの他機体とのバランス感が気になったりもしていましたが、完全に一回り小さくなっているのでその辺もかなり補正できている気がします。

そして、またまた今更過ぎる嵌合の調整もしたりなんかして。

造形的にはようやく落とし所が見えてきたので、先送りにしていたココにも手を着けました。

後頭部の「襟足」部分。

角度を変えた右耳パーツに合わせて要修正でしたが、フラットな面を出さないといけないので、プラ板を貼り込んだ方がいいのか、はたまたパテ盛りでどうにかするのが早いのかと悩みつつ、要は「面倒くさいなー」と放置していた部分。

ご覧のとおり結局上面をパテで盛りつつ、下面はガッツリ削ってやりました。やっぱこう、産むが易しじゃないですが、エイヤでガシガシやるのが結局のところ正解なんですよね。

で。

やっぱり後頭部の左側がまだボリューム過多な気がするのでまだ削り足りないかも。

とまぁ大工事引き続きではありますが、やっとなんとなく色んな整合性がとれてきてる気がしますので、もうちょっとだけ弄ったら一旦捨てサフをふいて様子を見たいところです。

ではまた次回。

ガンダムSEED祭り [雑記]

このところ模型モチベは決して低くはないんですが、いかんせんそれに優先することが多く。

「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM -THE EXPERIENCE-」

横浜会場。

ミニゲーム系のアトラクションなんかはべつにやりませんけど、展示を眺めるだけなら無料なので見学。

秋葉原アトレ会場は壁面装飾もあるというので見学。

TAMASHII NATIONS STOREの企画展「機動戦士ガンダムSEED series EXHIBITION〜確かな光を探して〜」も。

見学。

そして迎えた1/26、遂に劇場版「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」公開!

みなさんは何回ご覧になりましたか?わたしはいまのところ4回です。

パンフすら瞬殺だったようですが初日午前中から観に行ったので無事確保。

第1弾の限定ガンプラは別に興味なかったのでスルーした一方、いろいろな特別号を買い求めたり。

新宿メトロプロムナード。

人の少ない時間を狙って、大規模な広告ジャックも見学。

このためだけに夜の新宿駅を訪れました。

そして2週目、限定ガンプラ第2弾は絶対欲しいやつ。

劇場に朝6時50分から並びました。それで整理券55番。みんな早い…。

これがどうやら第1弾以上に瞬殺だったようですが、無事買えてゴキゲンで出勤。

そんな今日この頃です。あぁ忙しい(笑)。

ではまた次回。

「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM -THE EXPERIENCE-」

横浜会場。

ミニゲーム系のアトラクションなんかはべつにやりませんけど、展示を眺めるだけなら無料なので見学。

秋葉原アトレ会場は壁面装飾もあるというので見学。

TAMASHII NATIONS STOREの企画展「機動戦士ガンダムSEED series EXHIBITION〜確かな光を探して〜」も。

見学。

そして迎えた1/26、遂に劇場版「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」公開!

みなさんは何回ご覧になりましたか?わたしはいまのところ4回です。

パンフすら瞬殺だったようですが初日午前中から観に行ったので無事確保。

第1弾の限定ガンプラは別に興味なかったのでスルーした一方、いろいろな特別号を買い求めたり。

新宿メトロプロムナード。

人の少ない時間を狙って、大規模な広告ジャックも見学。

このためだけに夜の新宿駅を訪れました。

そして2週目、限定ガンプラ第2弾は絶対欲しいやつ。

劇場に朝6時50分から並びました。それで整理券55番。みんな早い…。

これがどうやら第1弾以上に瞬殺だったようですが、無事買えてゴキゲンで出勤。

そんな今日この頃です。あぁ忙しい(笑)。

ではまた次回。

イングラム3号機-25:今更の大工事 [彩工家 イングラム3号機]

タイトルの通りなんですが…毎度おなじみのこのフレーズから。さんはい、

「「左右の対称が、とれていません!!」」

いつもながらアナログ造形キットゆえの形状不均一に起因するところとはいえ、今回ばかりはこれ完全にわたしの補正ミス、修正間違い、把握漏れ、盛大なやらかしとしか言いようがありません。

なぜここまで気付かなかったのか。

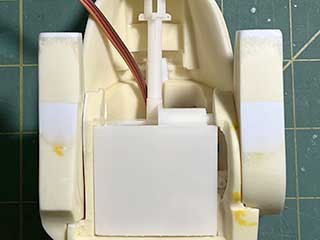

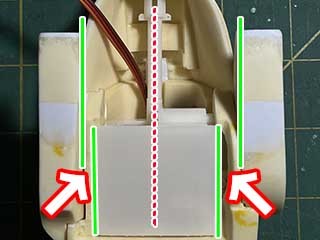

前回、電動ギミック仮組みがまずまずの結果に終わりほくそ笑んでいたのですが、ふとひっくり返してみたらこれです。

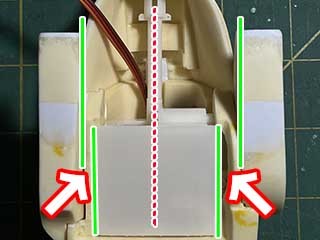

お分かり頂けるだろうか。

センターを出すためにデジタル設計して組み込んでいる「底板」に対して、左の頬/耳ブロックが右より明らかに外に出ています。しかもかなりガッツリと。

そりゃね、パーツの外観を整えるためには前や上から見ることがほとんどです。とはいえ、下から見ることが無かったわけじゃないですし、底板の位置関係なんてさんざん見てたのにここが左右センターに来ていないなんていう根本的すぎるところをなぜ見落としていたのか本当に不思議。

つまり、これまでずっと「センター」だと思ってたラインがそもそもセンターじゃなかったということになりますので、そりゃ次から次へと合わないところが出てくるのも当然です。

もっと早く気付いていれば、このズレを織り込んだセンターラインの設定が可能でしたが、ちょっと前に前頭部の傾きを補正したあたりが最終ラインでしたね。

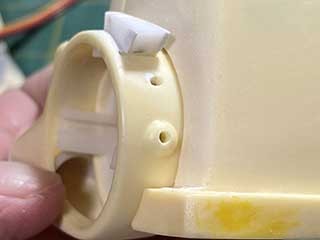

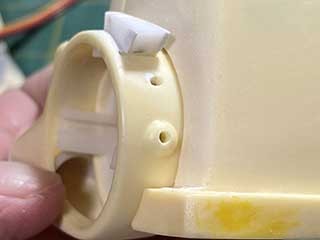

今となっては全体ちょこちょこ弄って辻褄を合わせることは困難ですので、とりあえず左頬/耳ブロックをまるごと内側へ数mm引っ込めるしかありません。やるべきことがシンプルといえばシンプルなんですが、左耳はこの通りリング状のダボで噛み合う構造なので、このリングの底を彫り込んでいくというなかなかに難易度の高い工作なので気が進まず…。

ただこういうのはもう、勢いでエイヤとやってしまうに限ります。

で、エイヤと。

意外とあっさり出来ました。

どうにか今度こそ?本当のセンターを出すことが出来た模様。

補正の過程で破壊せざるを得なかったビス止めブロックも再造形。

ウサ耳の位置合わせ用ダボが干渉するので後頭部も削るはめになります。

が、ちょっとやそっと削ったぐらいじゃ全然足りません。

途中で止まってたウサ耳のねじれ補正の続きと併せて、耳と後頭部まわりをガリゴリとやってやりました。

このところずっとギミックの設計と試行錯誤ばかりだったので、久しぶりにレジンを削りまくる作業はいい気分転換になったということにしておきましょう。

そして当然ながら、前頭部も嵌まらなくなってるワケで…。

なにより最大の問題は、左耳の位置が引っ込んだのに合わせ、先日ようやく可動テストに持ち込んだ電動ギミックの位置も数mmずらしてやる必要があるということ。

サーボの可動角とか厳密に計算しているので、単純にどこかを短くすればいいというものではありません。ならばとサーボの位置ごとずらすとなると、ただでさえ悩んでいる「残りの」ギミックを収めるスペースが侵蝕されていくことに。これは悩ましいぞ。

ということで、順調かと思いきやとんだ落とし穴にずっぽりはまっているところです。

ではまた次回。

「「左右の対称が、とれていません!!」」

いつもながらアナログ造形キットゆえの形状不均一に起因するところとはいえ、今回ばかりはこれ完全にわたしの補正ミス、修正間違い、把握漏れ、盛大なやらかしとしか言いようがありません。

なぜここまで気付かなかったのか。

前回、電動ギミック仮組みがまずまずの結果に終わりほくそ笑んでいたのですが、ふとひっくり返してみたらこれです。

お分かり頂けるだろうか。

センターを出すためにデジタル設計して組み込んでいる「底板」に対して、左の頬/耳ブロックが右より明らかに外に出ています。しかもかなりガッツリと。

そりゃね、パーツの外観を整えるためには前や上から見ることがほとんどです。とはいえ、下から見ることが無かったわけじゃないですし、底板の位置関係なんてさんざん見てたのにここが左右センターに来ていないなんていう根本的すぎるところをなぜ見落としていたのか本当に不思議。

つまり、これまでずっと「センター」だと思ってたラインがそもそもセンターじゃなかったということになりますので、そりゃ次から次へと合わないところが出てくるのも当然です。

もっと早く気付いていれば、このズレを織り込んだセンターラインの設定が可能でしたが、ちょっと前に前頭部の傾きを補正したあたりが最終ラインでしたね。

今となっては全体ちょこちょこ弄って辻褄を合わせることは困難ですので、とりあえず左頬/耳ブロックをまるごと内側へ数mm引っ込めるしかありません。やるべきことがシンプルといえばシンプルなんですが、左耳はこの通りリング状のダボで噛み合う構造なので、このリングの底を彫り込んでいくというなかなかに難易度の高い工作なので気が進まず…。

ただこういうのはもう、勢いでエイヤとやってしまうに限ります。

で、エイヤと。

意外とあっさり出来ました。

どうにか今度こそ?本当のセンターを出すことが出来た模様。

補正の過程で破壊せざるを得なかったビス止めブロックも再造形。

ウサ耳の位置合わせ用ダボが干渉するので後頭部も削るはめになります。

が、ちょっとやそっと削ったぐらいじゃ全然足りません。

途中で止まってたウサ耳のねじれ補正の続きと併せて、耳と後頭部まわりをガリゴリとやってやりました。

このところずっとギミックの設計と試行錯誤ばかりだったので、久しぶりにレジンを削りまくる作業はいい気分転換になったということにしておきましょう。

そして当然ながら、前頭部も嵌まらなくなってるワケで…。

なにより最大の問題は、左耳の位置が引っ込んだのに合わせ、先日ようやく可動テストに持ち込んだ電動ギミックの位置も数mmずらしてやる必要があるということ。

サーボの可動角とか厳密に計算しているので、単純にどこかを短くすればいいというものではありません。ならばとサーボの位置ごとずらすとなると、ただでさえ悩んでいる「残りの」ギミックを収めるスペースが侵蝕されていくことに。これは悩ましいぞ。

ということで、順調かと思いきやとんだ落とし穴にずっぽりはまっているところです。

ではまた次回。

イングラム3号機-24:左耳ギミック・動作テスト [彩工家 イングラム3号機]

予告通り、サーボを組んでの動作テストです。

てことで動画からどうぞ。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

ようやくここまできました…。

前回記事の段階ではすぐに電動化テストに持ち込めそうな気がしてたんですけども、あちこち微調整してたら結構かかってしまいました。

そして、動画の通り現状決してまだスムーズとは言えないのですが、原因はある程度分かってますのでやるべきコトは見えてます。

基本的にはもろもろ仮組みゆえのガタつきです。特にこのスライドする耳ブロックを支えるフレームがまだしっかり出来上がってないのが要因の一つで、メインフレームともっとガッチリ固定できるようにする必要があります。

それ自体は簡単ですが、組み立てられるように設計するのが難しく、立体パズルの様相を呈してますのでなにがベストかはもうしばらく試行錯誤を続けます。

で、さんざん悩まされたアンテナ展開部、手動だとこのとおりちゃんと少しスムーズに動いてます。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

動画ではちゃんとしてますが(ちゃんとしてるとこを切り取ったんですが笑)、どうしても下側が自重で垂れ下がりがちな症状はあるので、この辺はなにかしら一工夫が要りそうです。

とはいえ、上側の起き上がりの最初にてこの原理でかなりの負荷がかかるところ、アームを介してもサーボで駆動できるレベルに調整できたので、ここまでは大成功と言って良いでしょう。

だいぶ嫌気が差してきてましたが、こういう目に見える進捗があるとやる気がでますね。

ひとまずは、手放しでガシャガシャ動かしてニヤニヤ眺められるぐらいには安定動作させられるところまでもっていきたいです。

ではまた次回。

てことで動画からどうぞ。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

ようやくここまできました…。

前回記事の段階ではすぐに電動化テストに持ち込めそうな気がしてたんですけども、あちこち微調整してたら結構かかってしまいました。

そして、動画の通り現状決してまだスムーズとは言えないのですが、原因はある程度分かってますのでやるべきコトは見えてます。

基本的にはもろもろ仮組みゆえのガタつきです。特にこのスライドする耳ブロックを支えるフレームがまだしっかり出来上がってないのが要因の一つで、メインフレームともっとガッチリ固定できるようにする必要があります。

それ自体は簡単ですが、組み立てられるように設計するのが難しく、立体パズルの様相を呈してますのでなにがベストかはもうしばらく試行錯誤を続けます。

で、さんざん悩まされたアンテナ展開部、手動だとこのとおりちゃんと少しスムーズに動いてます。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

動画ではちゃんとしてますが(ちゃんとしてるとこを切り取ったんですが笑)、どうしても下側が自重で垂れ下がりがちな症状はあるので、この辺はなにかしら一工夫が要りそうです。

とはいえ、上側の起き上がりの最初にてこの原理でかなりの負荷がかかるところ、アームを介してもサーボで駆動できるレベルに調整できたので、ここまでは大成功と言って良いでしょう。

だいぶ嫌気が差してきてましたが、こういう目に見える進捗があるとやる気がでますね。

ひとまずは、手放しでガシャガシャ動かしてニヤニヤ眺められるぐらいには安定動作させられるところまでもっていきたいです。

ではまた次回。

前の10件 | -