イングラム3号機-28:額アンテナ周りのギミック設計 [彩工家 イングラム3号機]

しばらくご無沙汰ですけれども、WFディーラー「彩工家」さん1/8イングラム3号機ヘッドのギミック開発。

ひとりガンダム祭りもいい加減一段落したんじゃねーのかと思われるかとは思いますが…。ずっとちょこちょこやってはいるんですよ…。進捗が芳しくないんだ。

まさかのとんだ見当違いで耳ブロックをまるごと約3.5mmも引っ込めるハメになったのは前述の通りですが、まったくテンションの上がらない設計変更作業はまぁどうにかなった、はずです。

そこで一式プリントして組み上げてテストしてもいいんですが、ていうかホントはするべきなのかも知れませんけれども、どうせならもう1ステップ進めたところで…と考えているわけです。

で、その1ステップが遠いっていうね。

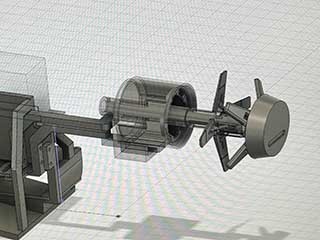

微調整はおいといて、左耳のギミックは出来た。てことで、額センサー部の詰めをやってるんですけど、これがまた。

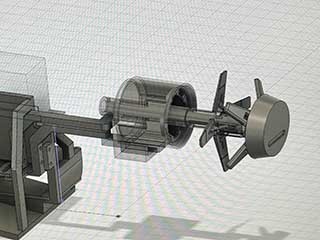

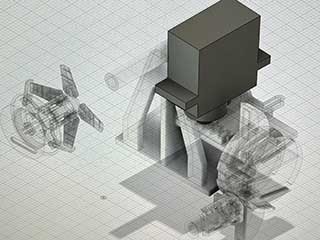

A)額ユニット本体

B)アンテナ小

C)アンテナ大

D)額後部のカバー

という4つ、動かさないといけない部分があるわけですけれども。

Aと一緒にBとCが当然動き、続いてBとCとDが一緒に動くっていうのが厄介。

設定を見ますとDはAが前に突き出すのと「同時に」引き込むってコメントがあるんですが、設定画自体がそう描かれてないっていう出渕マジックで、本編では設定画通りDはB・Cの展開と同時に引き込まれてます。

コメント通りAとDが同時に動くならいろいろシンプルだったんですが、ここは本編準拠にしたい。となるとまぁいろいろフクザツにならざるを得ません。

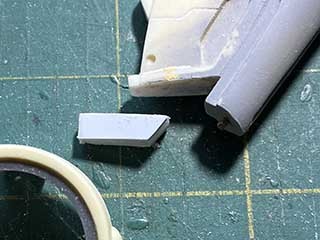

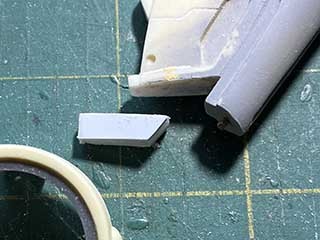

ある程度設計が形になってから…と思いつつ、やっぱりテンション上がらないんで一旦プリントしてみたりしますが、詰め切れてないので設計ミスのオンパレード。

「造形」的なところは出来てるんですがね。

どうこれを動かしたもんか、ってところがなかなか。

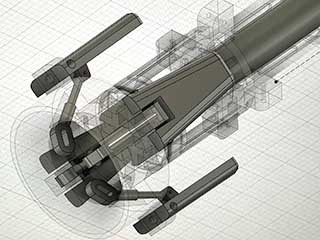

センサーブレードの駆動、設定だと大きい方にはシリンダー状の駆動機構っぽいものが描かれていますが、小さい方はそれが確認出来ません。アングル的に描いてないだけ、とも言えるんですが、見えるアングルの設定がないのでシュレディンガー状態で悩ましい。

やっぱり設定に描いてないパーツをでっち上げるのは気が向かないので、極力見えないようになんとかしたかったんですが、サイズ上どう考えても無理があるので小さい方のアンテナにも駆動アーム的なものを造形することにしました。

これね、画面上ではちゃんとしてるけど、実寸考えたら絶対すぐ折れるやつ。

金属線でやるのが正解なんだとは分かってるんですケド、そうなると厳密なサイズ調整がムズカシイのでどっちにしろ上手くいかないヤツ…。

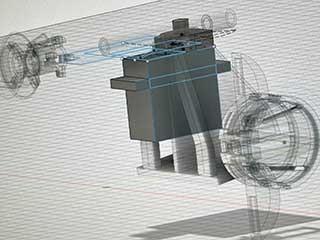

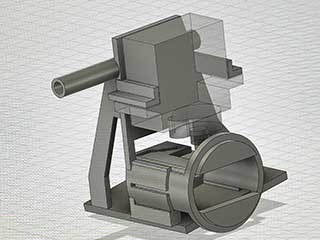

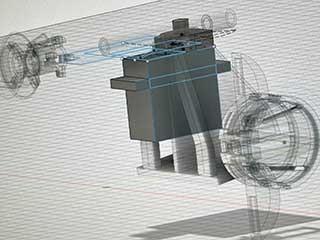

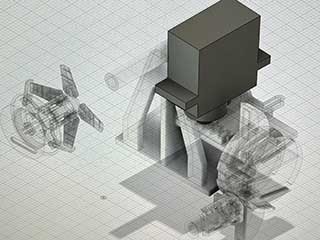

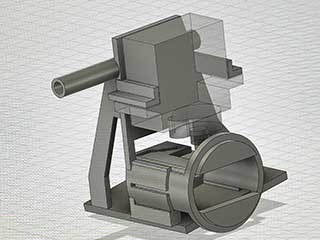

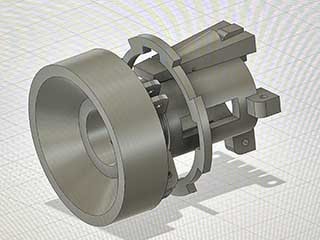

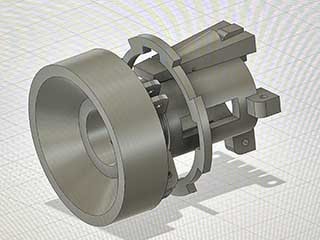

んでまぁあれこれやりまして、センサーブレードを展開させるためのアーム関係も設計。

こういうパーツが必要だな、は分かってても面倒くさくてなかなか進まずでしたが、どうにかこうにかやってやりました。

必要以上にパーツ点数が増えてる気がしますし、必然的に各部の遊びも多くなるのでマトモに動く気がしません。でも取り敢えずやってみるしかないのでやってみます。

(んでこの画像、重大な設計ミスがあるんですけどね…)

そしてどう考えてもこのへんはクリアランスが無理なので、どこかしらでは見た目を妥協せざるを得ない気がしてますけれども、出渕ぃぃぃぃぃ!(笑)

これで一通りのパーツは設計出来た気がしますので、次は今度こそ改めて一式プリントして具合を見てみたいところです。

ではまた次回。

ひとりガンダム祭りもいい加減一段落したんじゃねーのかと思われるかとは思いますが…。ずっとちょこちょこやってはいるんですよ…。進捗が芳しくないんだ。

まさかのとんだ見当違いで耳ブロックをまるごと約3.5mmも引っ込めるハメになったのは前述の通りですが、まったくテンションの上がらない設計変更作業はまぁどうにかなった、はずです。

そこで一式プリントして組み上げてテストしてもいいんですが、ていうかホントはするべきなのかも知れませんけれども、どうせならもう1ステップ進めたところで…と考えているわけです。

で、その1ステップが遠いっていうね。

微調整はおいといて、左耳のギミックは出来た。てことで、額センサー部の詰めをやってるんですけど、これがまた。

A)額ユニット本体

B)アンテナ小

C)アンテナ大

D)額後部のカバー

という4つ、動かさないといけない部分があるわけですけれども。

Aと一緒にBとCが当然動き、続いてBとCとDが一緒に動くっていうのが厄介。

設定を見ますとDはAが前に突き出すのと「同時に」引き込むってコメントがあるんですが、設定画自体がそう描かれてないっていう出渕マジックで、本編では設定画通りDはB・Cの展開と同時に引き込まれてます。

コメント通りAとDが同時に動くならいろいろシンプルだったんですが、ここは本編準拠にしたい。となるとまぁいろいろフクザツにならざるを得ません。

ある程度設計が形になってから…と思いつつ、やっぱりテンション上がらないんで一旦プリントしてみたりしますが、詰め切れてないので設計ミスのオンパレード。

「造形」的なところは出来てるんですがね。

どうこれを動かしたもんか、ってところがなかなか。

センサーブレードの駆動、設定だと大きい方にはシリンダー状の駆動機構っぽいものが描かれていますが、小さい方はそれが確認出来ません。アングル的に描いてないだけ、とも言えるんですが、見えるアングルの設定がないのでシュレディンガー状態で悩ましい。

やっぱり設定に描いてないパーツをでっち上げるのは気が向かないので、極力見えないようになんとかしたかったんですが、サイズ上どう考えても無理があるので小さい方のアンテナにも駆動アーム的なものを造形することにしました。

これね、画面上ではちゃんとしてるけど、実寸考えたら絶対すぐ折れるやつ。

金属線でやるのが正解なんだとは分かってるんですケド、そうなると厳密なサイズ調整がムズカシイのでどっちにしろ上手くいかないヤツ…。

んでまぁあれこれやりまして、センサーブレードを展開させるためのアーム関係も設計。

こういうパーツが必要だな、は分かってても面倒くさくてなかなか進まずでしたが、どうにかこうにかやってやりました。

必要以上にパーツ点数が増えてる気がしますし、必然的に各部の遊びも多くなるのでマトモに動く気がしません。でも取り敢えずやってみるしかないのでやってみます。

(んでこの画像、重大な設計ミスがあるんですけどね…)

そしてどう考えてもこのへんはクリアランスが無理なので、どこかしらでは見た目を妥協せざるを得ない気がしてますけれども、出渕ぃぃぃぃぃ!(笑)

これで一通りのパーツは設計出来た気がしますので、次は今度こそ改めて一式プリントして具合を見てみたいところです。

ではまた次回。

イングラム3号機-27:さらに造形修正中 [彩工家 イングラム3号機]

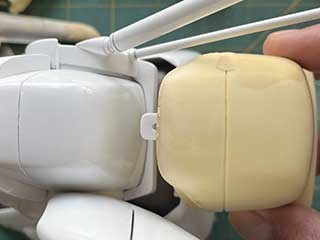

前回気になっていた後頭部のバランス問題。

左側面を少し削りつつ、右の角を中心に少し盛り足しつつ。

こんな誰も気にしないところを弄ってるから終わらないんです。分かってます。

自分が気にするんで。

襟足部分の左側は耳と干渉するので調整。

ここが設定だといまいち分かりにくいんだよね。

さらにもう一度盛って削ってをやり、整形後がこちら。

襟足右端から頬ブロックに繋がるところは、劇中だと普通に「角」なんですが、単純にそうしてしまうと現実には張り出しすぎておかしくなるので、ここはキット解釈を維持。

パーツ分割もそのままにしておく必要があるので、結果これがベストでしょう。

造形的な加工作業もいよいよ大詰めということで、切りっぱなしにしていた頬ブロックの前端にもようやく着手です。

ここがまた、設定のどのアングルを見ても統一感がなく、本編も含めて正解がまったく分からないどころか、トリックアート的になっててそもそも正解が存在しない系のいつものやつ。

各種のマスプロ立体物の解釈はどれも違う気がしており、結局のところキットの元の解釈に近いけどそれともまた違う、みたいな感じに。

正解が見えないまま削ってるんでまったく確証が得られていませんが、シャープにはしたいけど変なエッジが立つと別のデザインに見えてしまうのでほどほどにボカすようにしています。

で、組んでみる。

細かいアンテナ周りが付いてないとイメージが掴みにくいですが…。

あとこれでバイザーが付けばまた見え方が変わるハズ。

だいぶ元よりは面長な感じになりつつ、頬ブロックの張り出しがでかいのでこのぐらいでも大丈夫…か?なんかもう分からん。

そして、頬ブロックが下に向かってコンマ数ミリずつハの字に開いてる気がする…。

けどそれもよく分からん…。

いっかい捨てサフかな。

その前にギミックの修正をちょっとやろうかな。

ではまた次回。

左側面を少し削りつつ、右の角を中心に少し盛り足しつつ。

こんな誰も気にしないところを弄ってるから終わらないんです。分かってます。

自分が気にするんで。

襟足部分の左側は耳と干渉するので調整。

ここが設定だといまいち分かりにくいんだよね。

さらにもう一度盛って削ってをやり、整形後がこちら。

襟足右端から頬ブロックに繋がるところは、劇中だと普通に「角」なんですが、単純にそうしてしまうと現実には張り出しすぎておかしくなるので、ここはキット解釈を維持。

パーツ分割もそのままにしておく必要があるので、結果これがベストでしょう。

造形的な加工作業もいよいよ大詰めということで、切りっぱなしにしていた頬ブロックの前端にもようやく着手です。

ここがまた、設定のどのアングルを見ても統一感がなく、本編も含めて正解がまったく分からないどころか、トリックアート的になっててそもそも正解が存在しない系のいつものやつ。

各種のマスプロ立体物の解釈はどれも違う気がしており、結局のところキットの元の解釈に近いけどそれともまた違う、みたいな感じに。

正解が見えないまま削ってるんでまったく確証が得られていませんが、シャープにはしたいけど変なエッジが立つと別のデザインに見えてしまうのでほどほどにボカすようにしています。

で、組んでみる。

細かいアンテナ周りが付いてないとイメージが掴みにくいですが…。

あとこれでバイザーが付けばまた見え方が変わるハズ。

だいぶ元よりは面長な感じになりつつ、頬ブロックの張り出しがでかいのでこのぐらいでも大丈夫…か?なんかもう分からん。

そして、頬ブロックが下に向かってコンマ数ミリずつハの字に開いてる気がする…。

けどそれもよく分からん…。

いっかい捨てサフかな。

その前にギミックの修正をちょっとやろうかな。

ではまた次回。

イングラム3号機-25:今更の大工事 [彩工家 イングラム3号機]

タイトルの通りなんですが…毎度おなじみのこのフレーズから。さんはい、

「「左右の対称が、とれていません!!」」

いつもながらアナログ造形キットゆえの形状不均一に起因するところとはいえ、今回ばかりはこれ完全にわたしの補正ミス、修正間違い、把握漏れ、盛大なやらかしとしか言いようがありません。

なぜここまで気付かなかったのか。

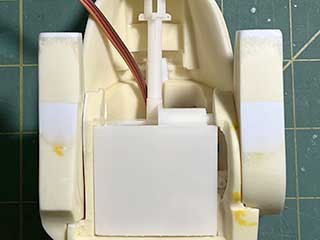

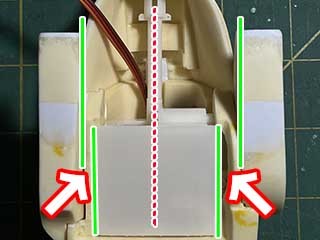

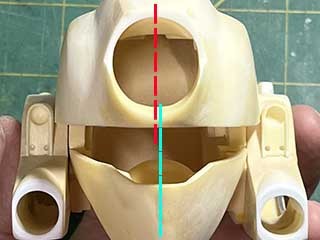

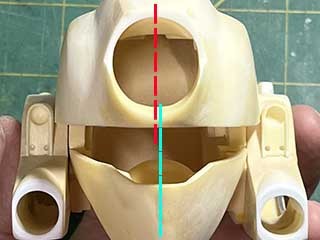

前回、電動ギミック仮組みがまずまずの結果に終わりほくそ笑んでいたのですが、ふとひっくり返してみたらこれです。

お分かり頂けるだろうか。

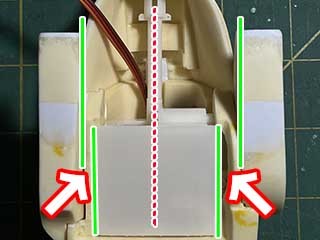

センターを出すためにデジタル設計して組み込んでいる「底板」に対して、左の頬/耳ブロックが右より明らかに外に出ています。しかもかなりガッツリと。

そりゃね、パーツの外観を整えるためには前や上から見ることがほとんどです。とはいえ、下から見ることが無かったわけじゃないですし、底板の位置関係なんてさんざん見てたのにここが左右センターに来ていないなんていう根本的すぎるところをなぜ見落としていたのか本当に不思議。

つまり、これまでずっと「センター」だと思ってたラインがそもそもセンターじゃなかったということになりますので、そりゃ次から次へと合わないところが出てくるのも当然です。

もっと早く気付いていれば、このズレを織り込んだセンターラインの設定が可能でしたが、ちょっと前に前頭部の傾きを補正したあたりが最終ラインでしたね。

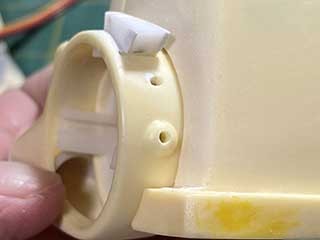

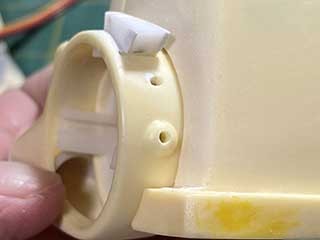

今となっては全体ちょこちょこ弄って辻褄を合わせることは困難ですので、とりあえず左頬/耳ブロックをまるごと内側へ数mm引っ込めるしかありません。やるべきことがシンプルといえばシンプルなんですが、左耳はこの通りリング状のダボで噛み合う構造なので、このリングの底を彫り込んでいくというなかなかに難易度の高い工作なので気が進まず…。

ただこういうのはもう、勢いでエイヤとやってしまうに限ります。

で、エイヤと。

意外とあっさり出来ました。

どうにか今度こそ?本当のセンターを出すことが出来た模様。

補正の過程で破壊せざるを得なかったビス止めブロックも再造形。

ウサ耳の位置合わせ用ダボが干渉するので後頭部も削るはめになります。

が、ちょっとやそっと削ったぐらいじゃ全然足りません。

途中で止まってたウサ耳のねじれ補正の続きと併せて、耳と後頭部まわりをガリゴリとやってやりました。

このところずっとギミックの設計と試行錯誤ばかりだったので、久しぶりにレジンを削りまくる作業はいい気分転換になったということにしておきましょう。

そして当然ながら、前頭部も嵌まらなくなってるワケで…。

なにより最大の問題は、左耳の位置が引っ込んだのに合わせ、先日ようやく可動テストに持ち込んだ電動ギミックの位置も数mmずらしてやる必要があるということ。

サーボの可動角とか厳密に計算しているので、単純にどこかを短くすればいいというものではありません。ならばとサーボの位置ごとずらすとなると、ただでさえ悩んでいる「残りの」ギミックを収めるスペースが侵蝕されていくことに。これは悩ましいぞ。

ということで、順調かと思いきやとんだ落とし穴にずっぽりはまっているところです。

ではまた次回。

「「左右の対称が、とれていません!!」」

いつもながらアナログ造形キットゆえの形状不均一に起因するところとはいえ、今回ばかりはこれ完全にわたしの補正ミス、修正間違い、把握漏れ、盛大なやらかしとしか言いようがありません。

なぜここまで気付かなかったのか。

前回、電動ギミック仮組みがまずまずの結果に終わりほくそ笑んでいたのですが、ふとひっくり返してみたらこれです。

お分かり頂けるだろうか。

センターを出すためにデジタル設計して組み込んでいる「底板」に対して、左の頬/耳ブロックが右より明らかに外に出ています。しかもかなりガッツリと。

そりゃね、パーツの外観を整えるためには前や上から見ることがほとんどです。とはいえ、下から見ることが無かったわけじゃないですし、底板の位置関係なんてさんざん見てたのにここが左右センターに来ていないなんていう根本的すぎるところをなぜ見落としていたのか本当に不思議。

つまり、これまでずっと「センター」だと思ってたラインがそもそもセンターじゃなかったということになりますので、そりゃ次から次へと合わないところが出てくるのも当然です。

もっと早く気付いていれば、このズレを織り込んだセンターラインの設定が可能でしたが、ちょっと前に前頭部の傾きを補正したあたりが最終ラインでしたね。

今となっては全体ちょこちょこ弄って辻褄を合わせることは困難ですので、とりあえず左頬/耳ブロックをまるごと内側へ数mm引っ込めるしかありません。やるべきことがシンプルといえばシンプルなんですが、左耳はこの通りリング状のダボで噛み合う構造なので、このリングの底を彫り込んでいくというなかなかに難易度の高い工作なので気が進まず…。

ただこういうのはもう、勢いでエイヤとやってしまうに限ります。

で、エイヤと。

意外とあっさり出来ました。

どうにか今度こそ?本当のセンターを出すことが出来た模様。

補正の過程で破壊せざるを得なかったビス止めブロックも再造形。

ウサ耳の位置合わせ用ダボが干渉するので後頭部も削るはめになります。

が、ちょっとやそっと削ったぐらいじゃ全然足りません。

途中で止まってたウサ耳のねじれ補正の続きと併せて、耳と後頭部まわりをガリゴリとやってやりました。

このところずっとギミックの設計と試行錯誤ばかりだったので、久しぶりにレジンを削りまくる作業はいい気分転換になったということにしておきましょう。

そして当然ながら、前頭部も嵌まらなくなってるワケで…。

なにより最大の問題は、左耳の位置が引っ込んだのに合わせ、先日ようやく可動テストに持ち込んだ電動ギミックの位置も数mmずらしてやる必要があるということ。

サーボの可動角とか厳密に計算しているので、単純にどこかを短くすればいいというものではありません。ならばとサーボの位置ごとずらすとなると、ただでさえ悩んでいる「残りの」ギミックを収めるスペースが侵蝕されていくことに。これは悩ましいぞ。

ということで、順調かと思いきやとんだ落とし穴にずっぽりはまっているところです。

ではまた次回。

イングラム3号機-24:左耳ギミック・動作テスト [彩工家 イングラム3号機]

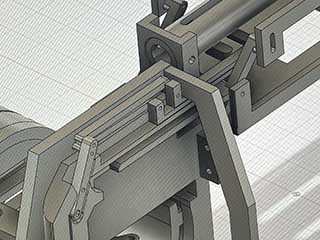

予告通り、サーボを組んでの動作テストです。

てことで動画からどうぞ。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

ようやくここまできました…。

前回記事の段階ではすぐに電動化テストに持ち込めそうな気がしてたんですけども、あちこち微調整してたら結構かかってしまいました。

そして、動画の通り現状決してまだスムーズとは言えないのですが、原因はある程度分かってますのでやるべきコトは見えてます。

基本的にはもろもろ仮組みゆえのガタつきです。特にこのスライドする耳ブロックを支えるフレームがまだしっかり出来上がってないのが要因の一つで、メインフレームともっとガッチリ固定できるようにする必要があります。

それ自体は簡単ですが、組み立てられるように設計するのが難しく、立体パズルの様相を呈してますのでなにがベストかはもうしばらく試行錯誤を続けます。

で、さんざん悩まされたアンテナ展開部、手動だとこのとおりちゃんと少しスムーズに動いてます。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

動画ではちゃんとしてますが(ちゃんとしてるとこを切り取ったんですが笑)、どうしても下側が自重で垂れ下がりがちな症状はあるので、この辺はなにかしら一工夫が要りそうです。

とはいえ、上側の起き上がりの最初にてこの原理でかなりの負荷がかかるところ、アームを介してもサーボで駆動できるレベルに調整できたので、ここまでは大成功と言って良いでしょう。

だいぶ嫌気が差してきてましたが、こういう目に見える進捗があるとやる気がでますね。

ひとまずは、手放しでガシャガシャ動かしてニヤニヤ眺められるぐらいには安定動作させられるところまでもっていきたいです。

ではまた次回。

てことで動画からどうぞ。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

ようやくここまできました…。

前回記事の段階ではすぐに電動化テストに持ち込めそうな気がしてたんですけども、あちこち微調整してたら結構かかってしまいました。

そして、動画の通り現状決してまだスムーズとは言えないのですが、原因はある程度分かってますのでやるべきコトは見えてます。

基本的にはもろもろ仮組みゆえのガタつきです。特にこのスライドする耳ブロックを支えるフレームがまだしっかり出来上がってないのが要因の一つで、メインフレームともっとガッチリ固定できるようにする必要があります。

それ自体は簡単ですが、組み立てられるように設計するのが難しく、立体パズルの様相を呈してますのでなにがベストかはもうしばらく試行錯誤を続けます。

で、さんざん悩まされたアンテナ展開部、手動だとこのとおりちゃんと少しスムーズに動いてます。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

動画ではちゃんとしてますが(ちゃんとしてるとこを切り取ったんですが笑)、どうしても下側が自重で垂れ下がりがちな症状はあるので、この辺はなにかしら一工夫が要りそうです。

とはいえ、上側の起き上がりの最初にてこの原理でかなりの負荷がかかるところ、アームを介してもサーボで駆動できるレベルに調整できたので、ここまでは大成功と言って良いでしょう。

だいぶ嫌気が差してきてましたが、こういう目に見える進捗があるとやる気がでますね。

ひとまずは、手放しでガシャガシャ動かしてニヤニヤ眺められるぐらいには安定動作させられるところまでもっていきたいです。

ではまた次回。

イングラム3号機-23:左耳ギミック試行錯誤中 [彩工家 イングラム3号機]

引き続き、ひたすらFusion360とPhotonにかかりっきりです。

時間だけは費やしてるわりに、進捗が乏しいのでテンションも少し下がり気味。

ミスも増えて、設計もプリントもやり直し多発でそろそろまたブランクに突入か…という状況でしたが、少し光明が見えてきたような気も。

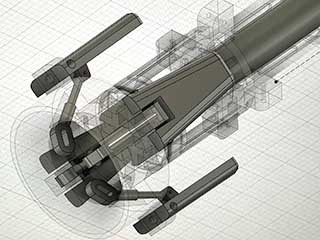

主に、左耳のアンテナをどう可動させるか、に取り組んでおります。

アンテナ自体の展開ギミックは出来てるので、それをいかに機械的に動かすかです。

先日の記事で書いた通り、スライド可動の確実性に大きな問題がありました。

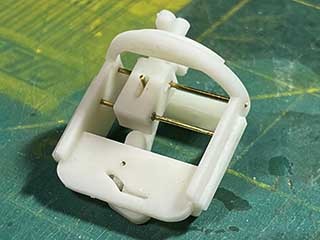

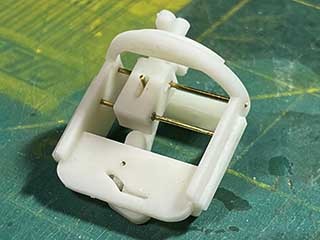

ということでヒンジ角の割り出しとかクリアランスの調整にさんざん苦労して組み上げたのがこちら。

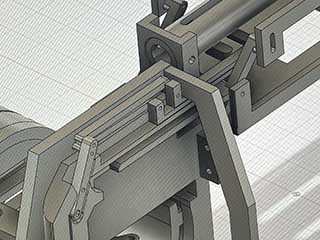

ご覧のとおり、平行リンク機構にスライダを組み合わせてどうにかアンテナ基部を前後に直線運動させようという作戦です。

が、結果としては大失敗。ボツです。まぁね、分かってはいたんですよ。

このサイズのヒンジ構造がウチの工作精度でマトモに動くわけはなく、遊びというかブレとガタつきが酷くて使いものになりませんし、肝心のスライド可動はやっぱり樹脂の摩擦抵抗に負けて引っかかるばっかりです。

ということで、コレも前々から考えてはいたハズなのになぜか棚上げしていた別案。

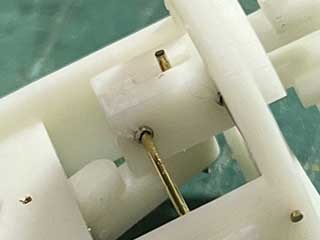

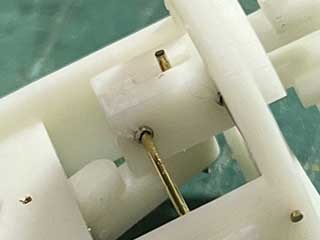

2本の真鍮線を並行に渡して強固なガイドを作成してスライドさせる作戦。

さらに。

「軸受け」として真鍮パイプをパーツ側に仕込んで摩擦抵抗を大幅に低減してやります。これをワイパー状のアームで前後に動かしてやろうというワケ。

大正解でした。

アンテナ基部パーツ自体のクリアランス微調整も相まって、非常〜にスムーズにスライドするようになりました。最初からこれにすればよかった。なんで棚上げしてたんでしょね。

あとはアンテナ自体を取り付けてどこまで狙い通りに動くかですが、左耳ブロック自体の伸縮機構の方の調整にもだいぶ手間がかかってしまったのでひとまずはココまで。

このまま順調にいけば、いよいよサーボを組み付けての電動化テストにこぎ着けられそうです。

ではまた次回。

時間だけは費やしてるわりに、進捗が乏しいのでテンションも少し下がり気味。

ミスも増えて、設計もプリントもやり直し多発でそろそろまたブランクに突入か…という状況でしたが、少し光明が見えてきたような気も。

主に、左耳のアンテナをどう可動させるか、に取り組んでおります。

アンテナ自体の展開ギミックは出来てるので、それをいかに機械的に動かすかです。

先日の記事で書いた通り、スライド可動の確実性に大きな問題がありました。

ということでヒンジ角の割り出しとかクリアランスの調整にさんざん苦労して組み上げたのがこちら。

ご覧のとおり、平行リンク機構にスライダを組み合わせてどうにかアンテナ基部を前後に直線運動させようという作戦です。

が、結果としては大失敗。ボツです。まぁね、分かってはいたんですよ。

このサイズのヒンジ構造がウチの工作精度でマトモに動くわけはなく、遊びというかブレとガタつきが酷くて使いものになりませんし、肝心のスライド可動はやっぱり樹脂の摩擦抵抗に負けて引っかかるばっかりです。

ということで、コレも前々から考えてはいたハズなのになぜか棚上げしていた別案。

2本の真鍮線を並行に渡して強固なガイドを作成してスライドさせる作戦。

さらに。

「軸受け」として真鍮パイプをパーツ側に仕込んで摩擦抵抗を大幅に低減してやります。これをワイパー状のアームで前後に動かしてやろうというワケ。

大正解でした。

アンテナ基部パーツ自体のクリアランス微調整も相まって、非常〜にスムーズにスライドするようになりました。最初からこれにすればよかった。なんで棚上げしてたんでしょね。

あとはアンテナ自体を取り付けてどこまで狙い通りに動くかですが、左耳ブロック自体の伸縮機構の方の調整にもだいぶ手間がかかってしまったのでひとまずはココまで。

このまま順調にいけば、いよいよサーボを組み付けての電動化テストにこぎ着けられそうです。

ではまた次回。

イングラム3号機-22:新春3Dプリント [彩工家 イングラム3号機]

あけましておめでとうございます。

新年早々、天災で大変なことになっておりますが…富山出身者としては気がかりでありつつ。

年末から、Fusion360と格闘する日々が続いております。

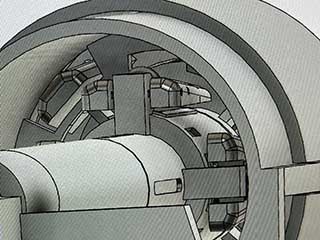

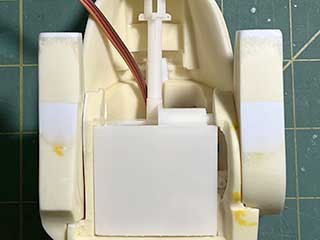

可動ギミック周りの設計がなかなか進まないんですが、とりあえずいったん組んでみたいところまできたので新春Photon稼働。

こんなにプレートいっぱいに出力したのは久しぶりです。

設計が甘かったりプリントのブレが酷い箇所があったりで、嵌合の微調整が必要なところだらけではあるのですが、とりあえず主なところは組めました。

てことで額と左耳の現状です。

いちばんの懸念はやはりキットパーツとの位置関係。

もちろん、それなりに計ってやってはいますし各部ごとにはある程度合ってることを確認しつつ作ってはいるとはいえ、メインのフレームに組み付けてちゃんと位置合わせが出来てるかは、ちゃんと組める状態まで持ってこないと確認出来ないので不確定なままでした。

画像の通り、ここまでのところはなんとかなってるようで一安心です。

できれば仮でも動作確認的なところまでいきたかったのですが、可動させるどころではないぐらいギッチギチだったりするので明日以降に持ち越しです。ただまぁ、悪くはない進捗ですかね。

可動ギミックがまた机上の空論に終わる可能性が少なからず残されているのですが…。

そんなこんな、引き続きゆるゆるとやってまいります。

今年もよろしくお願いいたします。

ではまた次回。

新年早々、天災で大変なことになっておりますが…富山出身者としては気がかりでありつつ。

年末から、Fusion360と格闘する日々が続いております。

可動ギミック周りの設計がなかなか進まないんですが、とりあえずいったん組んでみたいところまできたので新春Photon稼働。

こんなにプレートいっぱいに出力したのは久しぶりです。

設計が甘かったりプリントのブレが酷い箇所があったりで、嵌合の微調整が必要なところだらけではあるのですが、とりあえず主なところは組めました。

てことで額と左耳の現状です。

いちばんの懸念はやはりキットパーツとの位置関係。

もちろん、それなりに計ってやってはいますし各部ごとにはある程度合ってることを確認しつつ作ってはいるとはいえ、メインのフレームに組み付けてちゃんと位置合わせが出来てるかは、ちゃんと組める状態まで持ってこないと確認出来ないので不確定なままでした。

画像の通り、ここまでのところはなんとかなってるようで一安心です。

できれば仮でも動作確認的なところまでいきたかったのですが、可動させるどころではないぐらいギッチギチだったりするので明日以降に持ち越しです。ただまぁ、悪くはない進捗ですかね。

可動ギミックがまた机上の空論に終わる可能性が少なからず残されているのですが…。

そんなこんな、引き続きゆるゆるとやってまいります。

今年もよろしくお願いいたします。

ではまた次回。

イングラム3号機-21:停滞期からの再起 [彩工家 イングラム3号機]

また長らく間があきました…。

前回記事ラスト、「停滞期に比べたらだいぶ順調です」とかどの口が言うんだという感じです。

いやね、やってなかったわけじゃないんですけど、なかなか成果が出ず。

各部のモデリングがある程度は出来てきたので、本丸のサーボ駆動ギミック周りを進めようとしたらこれがまぁ難題でして。

スペースが無いわけじゃないんですが、とはいえ配置の正解がなかなか分からない。

かつ、毎度ながらできる限り動力は少なく済ませたい、ので必要以上にハードルが上がってます。動くとこ全部にひとつずつサーボつけちゃえばすぐ出来るのは分かってる。でもそれはなんか嫌なのよー。

で、そもそものサーボの置き位置が悪い、ということに気付くまでに無駄に時間を要してしまってうんうん唸りながらまったく進まない時期がしばらく続いてました。

当初、零式ヘッドのギミックの発展系でいけるんじゃないかと考えてて、基本的な構造を零式ヘッド踏襲で考えてたんですけど、それがよくなかったですね。

結局、サーボの上下左右前後を反転してやればあれこれ上手く収まるんじゃないか、という結論にやっと到達してからは早い…ワケでもなく…。

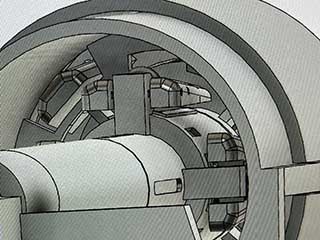

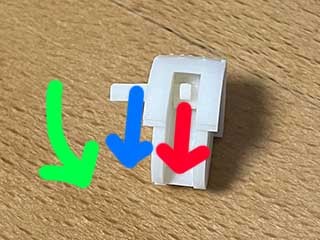

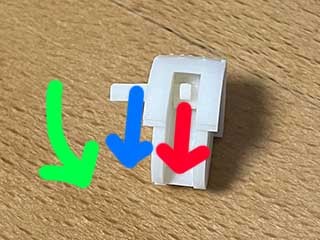

難題がコレ。

以前上げたのからだいぶ設計変更してますが、左耳アンテナの展開ギミック。

動作としてはこう。

赤矢印のように前方へとアンテナ基部がスライドすることで上下に展開する仕組みです。構造上、青矢印のところで動かさないといけません。

ただ、単純に青矢印のとおり引っ張ってやればよいかといえば、赤矢印方向への摩擦抵抗のせいで、緑矢印のような回転方向の動きになってしまう。これでは引っかかって動かないこと必至です。

なので、このように…

動かす力がちゃんとギミック構造通り「並行」に働くような仕組みが必要になるわけ。

サーボの回転運動を直線運動に変換するのはそう難しくないもののそれなりの構造が必要ですが、こうちゃんと「並行」に力をかけられるギミックとなると…。

どうにかシンプルな構造を発明しないといけないんですが、厄介なのはこの左耳、ジャコッと飛び出すっていうね。毎度言ってる、「動いたパーツの一部がさらに動く」っていうのはホントにムズカシイ。

しかも、動力からの距離が伸びるわけで、動かすべきポイントと動作の起点が離れていると、ウチの加工精度では遊びやパーツ剛性の問題でちょっとやそっとでは上手く動かないのが目に見えています。

デジタル設計は試行錯誤がやりやすいのがメリットですが、とはいえ無計画に作り始められるかというとそんなことはなく、脳内設計である程度の目算がないとCAD上でも設計のしようがありません。

とはいえ少しずつ、少しずつですが、答えが見えてきているようないないような。

部分的にでも形にして動作テストに持ち込んでテンションを上げたいので、メインフレーム部分の構造も同時進行で考えながら。

で。

これも毎度ながらですが、「設計出来てもこれ組み立てられないんじゃね!?」という事態を回避しないといけないというハードルが立ちはだかる。その上、3Dプリンタの特性を踏まえて、出力時に精度を確保するためにはプリント方向までも考慮にいれたパーツ設計が必要になるわけで、もう考えることだらけです。

てなわけで、めんどくさ〜…ってなってやる気が出ないこともしばしば、というこのひと月半ぐらいでした。

でもまぁ、上記の通りアレコレありつつも再び前に進み始めた気がしますので、もうしばらくはこのペースでいければと。

ではまた次回。

前回記事ラスト、「停滞期に比べたらだいぶ順調です」とかどの口が言うんだという感じです。

いやね、やってなかったわけじゃないんですけど、なかなか成果が出ず。

各部のモデリングがある程度は出来てきたので、本丸のサーボ駆動ギミック周りを進めようとしたらこれがまぁ難題でして。

スペースが無いわけじゃないんですが、とはいえ配置の正解がなかなか分からない。

かつ、毎度ながらできる限り動力は少なく済ませたい、ので必要以上にハードルが上がってます。動くとこ全部にひとつずつサーボつけちゃえばすぐ出来るのは分かってる。でもそれはなんか嫌なのよー。

で、そもそものサーボの置き位置が悪い、ということに気付くまでに無駄に時間を要してしまってうんうん唸りながらまったく進まない時期がしばらく続いてました。

当初、零式ヘッドのギミックの発展系でいけるんじゃないかと考えてて、基本的な構造を零式ヘッド踏襲で考えてたんですけど、それがよくなかったですね。

結局、サーボの上下左右前後を反転してやればあれこれ上手く収まるんじゃないか、という結論にやっと到達してからは早い…ワケでもなく…。

難題がコレ。

以前上げたのからだいぶ設計変更してますが、左耳アンテナの展開ギミック。

動作としてはこう。

赤矢印のように前方へとアンテナ基部がスライドすることで上下に展開する仕組みです。構造上、青矢印のところで動かさないといけません。

ただ、単純に青矢印のとおり引っ張ってやればよいかといえば、赤矢印方向への摩擦抵抗のせいで、緑矢印のような回転方向の動きになってしまう。これでは引っかかって動かないこと必至です。

なので、このように…

動かす力がちゃんとギミック構造通り「並行」に働くような仕組みが必要になるわけ。

サーボの回転運動を直線運動に変換するのはそう難しくないもののそれなりの構造が必要ですが、こうちゃんと「並行」に力をかけられるギミックとなると…。

どうにかシンプルな構造を発明しないといけないんですが、厄介なのはこの左耳、ジャコッと飛び出すっていうね。毎度言ってる、「動いたパーツの一部がさらに動く」っていうのはホントにムズカシイ。

しかも、動力からの距離が伸びるわけで、動かすべきポイントと動作の起点が離れていると、ウチの加工精度では遊びやパーツ剛性の問題でちょっとやそっとでは上手く動かないのが目に見えています。

デジタル設計は試行錯誤がやりやすいのがメリットですが、とはいえ無計画に作り始められるかというとそんなことはなく、脳内設計である程度の目算がないとCAD上でも設計のしようがありません。

とはいえ少しずつ、少しずつですが、答えが見えてきているようないないような。

部分的にでも形にして動作テストに持ち込んでテンションを上げたいので、メインフレーム部分の構造も同時進行で考えながら。

で。

これも毎度ながらですが、「設計出来てもこれ組み立てられないんじゃね!?」という事態を回避しないといけないというハードルが立ちはだかる。その上、3Dプリンタの特性を踏まえて、出力時に精度を確保するためにはプリント方向までも考慮にいれたパーツ設計が必要になるわけで、もう考えることだらけです。

てなわけで、めんどくさ〜…ってなってやる気が出ないこともしばしば、というこのひと月半ぐらいでした。

でもまぁ、上記の通りアレコレありつつも再び前に進み始めた気がしますので、もうしばらくはこのペースでいければと。

ではまた次回。

イングラム3号機-20:前頭部の角度修正 [彩工家 イングラム3号機]

前回発覚した前頭部の角度がおかしい件、修正していきます。

大工事、と言いましたがそこまで大変なことにはなりませんでした。

まずはズレの程度を正しく把握するため、仮の内部フレームを作り直し。

各部の対称をとるためのガイド用として3D設計・プリントしたものですが、なんか歪んできていて…お前が歪んでたらハナシにならんやろ、と。左右のブレがないように補強を追加して再出力しました。

で、ガイドにプラパイプを突っ込んで額センサーのセンター軸を出してみるわけですが。

やっぱりこの通り。

ミリ単位とはいえ見るからにズレてますし、仕込む予定のギミックを設計していくうえでは致命的です。

ただこれを解消するには単純に角度を少し変えてやればよいだけなのと、前頭部パーツ自体の左右対称はこれまでの調整である程度はとれているので、後端部が接する後頭部前端を右側だけすこし削り取ればOKです。

つっても変なスキマが空いてしまうんでパテ埋め調整。

チラ見えしてますがついでに少しブレが見えた前端部もちょっとだけ盛り足し。

整えてこう。

いやまったく、細かすぎて選手権ですけれども、だいたい真っ直ぐにはなりましたかね。

前頭部の角度が変わったということはですよ、前頭部に合わせて一生懸命調整していた顎パーツが今度は合わなくなるという必然…。

こちらも同様に右の付け根側を削って調整しました。

玉突きであれこれ。

後頭部のスジ彫りも右側だけ前頭部のズレに合わせて曲がっていたので埋めて彫り直します。

この辺は目立たないしやらなくてもほぼ影響はないところですけれども…。

ただね、ズレてるラインがあると錯覚で見当が狂うのでなるべく直せるところは直しておきます。

ま、やっぱりパッと見ではなにひとつ分かりませんがね。

1号機と比べて後頭部が二回りほどもでかいのはさすがにデカすぎでは、とかも気にはなりますが…。

この辺をどうにかしようとすると全部作り直すことになりかねないので目を瞑ります。

で、前頭部の位置関係が整ったところで、久々にFusion 360のターン。

額センサー部の3D設計を進めます。キットパーツを採寸してデジタル造形に置き換えていく単純作業…と思いきや、ちゃんと設計し始めるとまたこれが辻褄が合わないんだ…。

キットの問題ではなくて、例によって例のごとく設定の問題です。

いやこれ設定通りに作ると収まらない…。

「設定の完全再現」を目指してるワケじゃないんだ、と自分に言い聞かせますが、とはいえじゃぁどう誤魔化せばいいのかというと、ここは形状の解釈論ではなく完全に物理的クリアランスの問題なのでなかなか答えが出ません。

進んでるような進んでないような、ですが、目先やるべきことがハッキリしているので、停滞期に比べたらだいぶ順調です(当社比)。

ではまた次回。

大工事、と言いましたがそこまで大変なことにはなりませんでした。

まずはズレの程度を正しく把握するため、仮の内部フレームを作り直し。

各部の対称をとるためのガイド用として3D設計・プリントしたものですが、なんか歪んできていて…お前が歪んでたらハナシにならんやろ、と。左右のブレがないように補強を追加して再出力しました。

で、ガイドにプラパイプを突っ込んで額センサーのセンター軸を出してみるわけですが。

やっぱりこの通り。

ミリ単位とはいえ見るからにズレてますし、仕込む予定のギミックを設計していくうえでは致命的です。

ただこれを解消するには単純に角度を少し変えてやればよいだけなのと、前頭部パーツ自体の左右対称はこれまでの調整である程度はとれているので、後端部が接する後頭部前端を右側だけすこし削り取ればOKです。

つっても変なスキマが空いてしまうんでパテ埋め調整。

チラ見えしてますがついでに少しブレが見えた前端部もちょっとだけ盛り足し。

整えてこう。

いやまったく、細かすぎて選手権ですけれども、だいたい真っ直ぐにはなりましたかね。

前頭部の角度が変わったということはですよ、前頭部に合わせて一生懸命調整していた顎パーツが今度は合わなくなるという必然…。

こちらも同様に右の付け根側を削って調整しました。

玉突きであれこれ。

後頭部のスジ彫りも右側だけ前頭部のズレに合わせて曲がっていたので埋めて彫り直します。

この辺は目立たないしやらなくてもほぼ影響はないところですけれども…。

ただね、ズレてるラインがあると錯覚で見当が狂うのでなるべく直せるところは直しておきます。

ま、やっぱりパッと見ではなにひとつ分かりませんがね。

1号機と比べて後頭部が二回りほどもでかいのはさすがにデカすぎでは、とかも気にはなりますが…。

この辺をどうにかしようとすると全部作り直すことになりかねないので目を瞑ります。

で、前頭部の位置関係が整ったところで、久々にFusion 360のターン。

額センサー部の3D設計を進めます。キットパーツを採寸してデジタル造形に置き換えていく単純作業…と思いきや、ちゃんと設計し始めるとまたこれが辻褄が合わないんだ…。

キットの問題ではなくて、例によって例のごとく設定の問題です。

いやこれ設定通りに作ると収まらない…。

「設定の完全再現」を目指してるワケじゃないんだ、と自分に言い聞かせますが、とはいえじゃぁどう誤魔化せばいいのかというと、ここは形状の解釈論ではなく完全に物理的クリアランスの問題なのでなかなか答えが出ません。

進んでるような進んでないような、ですが、目先やるべきことがハッキリしているので、停滞期に比べたらだいぶ順調です(当社比)。

ではまた次回。

イングラム3号機-19:さらに頬ブロックの形状変更 [彩工家 イングラム3号機]

いろいろやったわりには何も進んでない感じ。

現状です。

先端部の形状出しはまだ途中で軽く角を落としてみたのみ。

主に上面センサー周りをやっつけました。

ごく僅かな差なんですけど、これで全体のまとまり感が増した、ような気になってる。

後端が1mmちょい高くなるように傾斜を少し強めてパテ盛り。さらに○の前方と傾斜面との接点が少し○のラインから外れて前に出るように。

併せて上面センサーの角度を今度こそ垂直になるように調整…したはずが、ビス止めすると固定のテンションで微妙になんかずれる…。

右。

こっちも同様です。

左と比べると、前頭部側面のマルイチが嵌まる穴の位置が左右で全然違うのがよく分かります。これも追って直さないとですね。

正面から。

雰囲気は悪くない。

しばらく設定画ばっかり参照してたんで頭が「設定再現」みたいな方に過剰に寄りすぎてましたが、考え方をちょっと軌道修正できたので落とし所のベクトルは見えてきています。

が。

前頭部があからさまに左に曲がってる!

いやこれ症状としてはこのシリーズあるあるなんですけど、なんで今更この状況なのか。

考えてみたら、前頭部自体の左右バランスは調整したものの、ちゃんと固定する前だったのでこうして組んだ時のバランス検証ができていませんでした。ギミック設計といったりきたりしながらやってるからこうなる。

どうしてくれようって感じですがやるしかありません。大工事です。

ではまた次回。

現状です。

先端部の形状出しはまだ途中で軽く角を落としてみたのみ。

主に上面センサー周りをやっつけました。

ごく僅かな差なんですけど、これで全体のまとまり感が増した、ような気になってる。

後端が1mmちょい高くなるように傾斜を少し強めてパテ盛り。さらに○の前方と傾斜面との接点が少し○のラインから外れて前に出るように。

併せて上面センサーの角度を今度こそ垂直になるように調整…したはずが、ビス止めすると固定のテンションで微妙になんかずれる…。

右。

こっちも同様です。

左と比べると、前頭部側面のマルイチが嵌まる穴の位置が左右で全然違うのがよく分かります。これも追って直さないとですね。

正面から。

雰囲気は悪くない。

しばらく設定画ばっかり参照してたんで頭が「設定再現」みたいな方に過剰に寄りすぎてましたが、考え方をちょっと軌道修正できたので落とし所のベクトルは見えてきています。

が。

前頭部があからさまに左に曲がってる!

いやこれ症状としてはこのシリーズあるあるなんですけど、なんで今更この状況なのか。

考えてみたら、前頭部自体の左右バランスは調整したものの、ちゃんと固定する前だったのでこうして組んだ時のバランス検証ができていませんでした。ギミック設計といったりきたりしながらやってるからこうなる。

どうしてくれようって感じですがやるしかありません。大工事です。

ではまた次回。

イングラム3号機-18:続々・頬ブロックの形状変更 [彩工家 イングラム3号機]

頬ブロック続き。

上面のセンサーを引っぺがしたところではありますが、ウサ耳側へ。

あちらを立てればこちらが立たず、ではないのですが、玉突きで次から次へ「となればココが」となっており…まぁ一つずつ潰していきます。

ということで、このキットに着手した最初期に、大型キットならではの極太湯口と間違えて削り飛ばしたウサ耳の接続部を再生させます。

耳の断面に合わせてプラ材を成形。

で、頬ブロック側、○の一部にガッツリ穴を開けました。

けっこうな重量のあるウサ耳パーツを保持することになりますから、単なる貼り付けでは到底支えきれないであろうということで、こうやってガッツリと接続します。

こうなりました。

ちらり見えておりますが、この頬ブロックを頭部に接続するプラ材のベロともプラ+プラでプラ用接着剤を使ってしっかり固定。レジン+プラだと瞬着に頼らざるを得ないのですが、溶着系で強度を出すことで少しはマシになるかなと。

ビス止め部と繋げることで、よりしっかりとウサ耳を保持する作戦です。

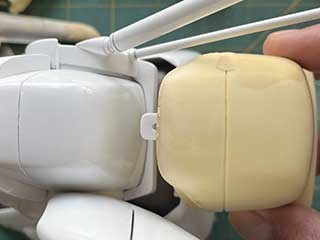

で、全景(仮)。

なんか、ギミックばっかり弄ってましたので、こうして組み上がるのは初めてでは。

いや、いまさら…!?

ハナシを戻して。

ウサ耳に着手したのは、この頬ブロック上面センサー部の位置関係を精査するために辻褄合わせが必要だったからです。

若干前後しますが、根本を少し彫り込んでみたりしてます。

ちょっと後ろに下げつつ、1mm上に上げました。

このセンサー、上端が○の上面とツライチっぽくもありちょっと下っぽくもあり、解釈に迷うところのひとつ。そことウサ耳前端との距離感を確かめる必要があったのです。

かつ、何度も書いてますがこのセンサー部、正面は垂直であって欲しいところ、ちょっと俯角がついてしまってたのを補正したつもりがしきれてなかったのを改めて補正しています。

下端が面に接してないところはこれからなんとかします。前から後ろへと進んでいって、後ろから前へと戻ってくる、という加工のリレー。

で、前述の通りいまさらながら全体像を把握したところで見えてくるアレコレ。

ちょっと、分かってきました。

ではまた次回。

上面のセンサーを引っぺがしたところではありますが、ウサ耳側へ。

あちらを立てればこちらが立たず、ではないのですが、玉突きで次から次へ「となればココが」となっており…まぁ一つずつ潰していきます。

ということで、このキットに着手した最初期に、大型キットならではの極太湯口と間違えて削り飛ばしたウサ耳の接続部を再生させます。

耳の断面に合わせてプラ材を成形。

で、頬ブロック側、○の一部にガッツリ穴を開けました。

けっこうな重量のあるウサ耳パーツを保持することになりますから、単なる貼り付けでは到底支えきれないであろうということで、こうやってガッツリと接続します。

こうなりました。

ちらり見えておりますが、この頬ブロックを頭部に接続するプラ材のベロともプラ+プラでプラ用接着剤を使ってしっかり固定。レジン+プラだと瞬着に頼らざるを得ないのですが、溶着系で強度を出すことで少しはマシになるかなと。

ビス止め部と繋げることで、よりしっかりとウサ耳を保持する作戦です。

で、全景(仮)。

なんか、ギミックばっかり弄ってましたので、こうして組み上がるのは初めてでは。

いや、いまさら…!?

ハナシを戻して。

ウサ耳に着手したのは、この頬ブロック上面センサー部の位置関係を精査するために辻褄合わせが必要だったからです。

若干前後しますが、根本を少し彫り込んでみたりしてます。

ちょっと後ろに下げつつ、1mm上に上げました。

このセンサー、上端が○の上面とツライチっぽくもありちょっと下っぽくもあり、解釈に迷うところのひとつ。そことウサ耳前端との距離感を確かめる必要があったのです。

かつ、何度も書いてますがこのセンサー部、正面は垂直であって欲しいところ、ちょっと俯角がついてしまってたのを補正したつもりがしきれてなかったのを改めて補正しています。

下端が面に接してないところはこれからなんとかします。前から後ろへと進んでいって、後ろから前へと戻ってくる、という加工のリレー。

で、前述の通りいまさらながら全体像を把握したところで見えてくるアレコレ。

ちょっと、分かってきました。

ではまた次回。